BIOBIBLIOGRAPHIE

Bruno Doucey, né en 1961 dans le Jura, est à la fois écrivain et éditeur. Après avoir dirigé les Éditions Seghers, il a fondé une maison d’édition, totalement indépendante, vouée à la défense des poésies du monde et aux valeurs militantes qui l’animent. Sur un plan plus personnel, il est l’auteur d’une œuvre qui mêle l’analyse critique et la poésie, la résistance et le lyrisme, ainsi qu’en témoignent les anthologies de poésie qu’il a publiées aux éditions Gallimard et Seghers (La Poésie engagée, La Poésie lyrique, Je est un autre, Poésies de langue française). Plus encore, ses Poèmes au secret (Le Nouvel Athanor, prix de la SGDL 2007), Agadez ouvrage consacré aux Touareg du Niger (Transbordeurs, 2008) et une série de courts romans consacrés aux poètes qu’on assassine : Victor Jara, non à la dictature (Actes Sud Junior, 2008. Co-lauréat du Prix des Droits de l’Homme 2009) Federico Garcia Lorca, non au franquisme (Actes Sud, 2010) et Si tu parles, Marianne (Elytis, 2014). En 2010, deux de ses recueils paraissent au Québec : Bien loin des pierres éboulées (revue Lèvres urbaines) et La Neuvaine d’amour (Écrits des Forges / Éditions de l’Amandier). À la même époque, il publie un petit livre pour enfants aux éditions À dos d’âne : Théodore Monod, un savant sous les étoiles (2010), récemment complété par Aimé Césaire, un volcan nommé poésie (parution septembre 2014). Maître d’œuvre du Livre des déserts (Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2005), il est selon René Depestre, préfacier de ses poèmes, « un arpenteur des solaires équipées du sable et du vent ». Avec lui, « la poésie s’épanouit en chair et en os, vivement accordée qu’elle est à la bonne combustion naturelle de l’existence. L’enseignement de Paul Eluard possède en l’auteur de ces chants un héritier de rêve ».

Bibliographie sélective

RÉCITS

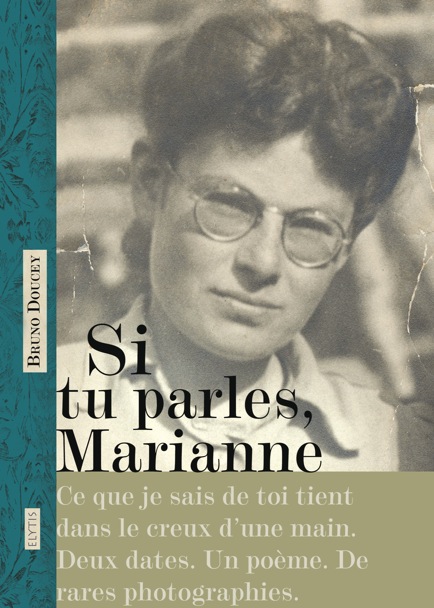

Si tu parles, Marianne (roman), Éditions Élytis, Bordeaux, 2014.

Aimé Césaire, un volcan nommé poésie, illustrations de Christian Épanya, À dos d’âne, coll. « Des graines et des guides », Paris, 2014.

« S.P.T.C. 22 » (nouvelle) in Non à l’individualisme (avec Gérard Dhôtel, Nimrod, Maria Poblète, Elsa Solal, Murielle Szac), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », 2011.

L’Aventurier du désert, illustrations de Jean-Michel Charpentier, photographies de Jules Jacques, Élytis, Bordeaux, 2010.

Théodore Monod, un savant sous les étoiles, illustrations de Zaü, À dos d’âne, coll. « Des graines et des guides », Paris, 2010.

Federico Garcia Lorca, non au Franquisme (roman), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », Paris, 2010. Réédition, 2014.

Victor Jara, non à la dictature (roman), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », Paris, 2008. Co-lauréat de la Mention spéciale du Prix des Droits de l’homme 2010.

(Livre traduit en portugais, catalan, coréen, allemand, anglais)

La Cité de sable (nouvelles), Rhubarbe, Auxerre, 2007.

(Livre traduit en espagnol)

« Paristanboul » (nouvelle), in Fantômes du jazz, Les Belles Lettres, 2006.

« Le rémanent » (nouvelle), Mystères, diableries et merveilles en Champagne-Ardennes, Le Coq à l’âne, Reims, 2003.

« L’Étrange disparition de Felipe Perez Consuello » (nouvelle), in Une Anthologie de l’imaginaire, Rafaël de Surtis, coll. « Pour une Fontaine de feu », 2000.

Moïse, Retz, Paris, 2001.

(Livre traduit en espagnol)

POÉSIE

Recueils

S’il existe un pays, Éditions Bruno Doucey, coll. « Soleil noir », 2013.

Bien loin des pierres éboulées, in Lèvres urbaines n°42, préface de Claude Beausoleil, Écrits des forges, Trois-Rivières (Québec), 2010.

La Neuvaine d’amour, Écrits des Forges, Trois-Rivières (Québec), 2010 / L’Amandier, Paris, 2010.

Poèmes au secret, Le Nouvel Athanor, Paris, 2006 (Prix de la SGDL 2007). Réédition augmentée en 2008, préface de René Depestre.

Choix de poèmes, in Les Cahiers de Saint-Germain-des-Prés, anthologie n° 5, Le Cherche Midi Éditeur, 1981.

Livres d’artistes

L’attrape-rêves, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2013.

La Neuvaine d’amour, avec des œuvres de Nathalie Fréour, Éditions Opéra, Haute-Goulaine, 2011.

Oratorio pour Federico Garcia Lorca, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2011.

Les Volcans de mon île, avec des gravures d’Ester, Paris, 2011.

Sur un chemin kanak, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2010.

Discographie

Oratorio pour Federico Garcia Lorca et autres poèmes (CD), guitare Pedro Soler, Sous la lime, Paris, 2011. Préface de Jean-Marie Berthier.

Embrasures (CD), poèmes de Bruno Doucey lus par l’auteur, Céline Liger et Claude Aufaure, guitare Jean-Marie Frédéric, Sous la lime, Paris, 2008.

Fulgurances, livret poétique accompagnant le CD du groupe New Tone Jazz Quartet, In the Groove, 1999.

ANTHOLOGIES

Guerre à la guerre, Éditions Bruno Doucey, coll. « Poés’Idéal », à paraître en novembre 2014.

Vive la liberté ! (en collaboration avec Pierre Kobel), Éditions Bruno Doucey, coll. « Poés’Idéal », à paraître en novembre 2014.

La poésie au cœur des arts (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2014.

Les Voix du poème (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2013.

Enfances – Regards de poètes (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2012.

Enfantaisie – Poèmes à lire et à entendre, livre-disque (en collaboration avec Christian Poslaniec), éditions Sous la lime, 2012.

Outremer – Trois océans en poésie (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2011. Grand Prix du livre insulaire 2011.

Terre de femmes – 150 ans de poésie féminine en Haïti, Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2010.

Poésies de langue française, 144 poètes d’aujourd’hui autour du monde (en collaboration avec Stéphane Bataillon et Sylvestre Clancier), Seghers, Paris, 2008.

Je est un autre (en collaboration avec Christian Poslaniec), Seghers, Paris, 2008.

La Poésie lyrique (en collaboration avec Christine Chollet), Gallimard, coll. « La Bibliothèque Gallimard », Paris, 2002.

La Poésie engagée (en collaboration avec Christine Chollet), Gallimard, coll. « La Bibliothèque Gallimard », Paris, 2001.

ESSAIS

Pierre Seghers, Poésie la vie entière : résister, éditer, écrire, Éditions Musée du Montparnasse, / IMEC, Paris, 2011.

Agadez, (avec des photographies d’Edmond Bernus), Transbordeurs, coll. « Cités », Marseille, 2007.

Le Prof et le poète – à l’école de la poésie, Entrelacs, coll. « Connivences », Paris, 2007.

Le Livre des déserts, itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels (direction d’ouvrage), Robert Laffont, coll. « Bouquins », Paris, 2006.

La Double Inconstance, de Marivaux, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1997 (nouvelle édition augmentée, 1999).

L’Ile des esclaves, de Marivaux, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1995 (nouvelle édition augmentée, 1999).

Désert, de J.- M. G. Le Clézio, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1994.

Francis Ponge, cinq clefs pour aborder l’oeuvre, cinq textes expliqués, éditions Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1993.

La Ronde de nuit de Patrick Modiano, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1992.

Bibliographie sélective

RÉCITS

Si tu parles, Marianne (roman), Éditions Élytis, Bordeaux, 2014.

Aimé Césaire, un volcan nommé poésie, illustrations de Christian Épanya, À dos d’âne, coll. « Des graines et des guides », Paris, 2014.

« S.P.T.C. 22 » (nouvelle) in Non à l’individualisme (avec Gérard Dhôtel, Nimrod, Maria Poblète, Elsa Solal, Murielle Szac), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », 2011.

L’Aventurier du désert, illustrations de Jean-Michel Charpentier, photographies de Jules Jacques, Élytis, Bordeaux, 2010.

Théodore Monod, un savant sous les étoiles, illustrations de Zaü, À dos d’âne, coll. « Des graines et des guides », Paris, 2010.

Federico Garcia Lorca, non au Franquisme (roman), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », Paris, 2010. Réédition, 2014.

Victor Jara, non à la dictature (roman), Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », Paris, 2008. Co-lauréat de la Mention spéciale du Prix des Droits de l’homme 2010.

(Livre traduit en portugais, catalan, coréen, allemand, anglais)

La Cité de sable (nouvelles), Rhubarbe, Auxerre, 2007.

(Livre traduit en espagnol)

« Paristanboul » (nouvelle), in Fantômes du jazz, Les Belles Lettres, 2006.

« Le rémanent » (nouvelle), Mystères, diableries et merveilles en Champagne-Ardennes, Le Coq à l’âne, Reims, 2003.

« L’Étrange disparition de Felipe Perez Consuello » (nouvelle), in Une Anthologie de l’imaginaire, Rafaël de Surtis, coll. « Pour une Fontaine de feu », 2000.

Moïse, Retz, Paris, 2001.

(Livre traduit en espagnol)

POÉSIE

Recueils

S’il existe un pays, Éditions Bruno Doucey, coll. « Soleil noir », 2013.

Bien loin des pierres éboulées, in Lèvres urbaines n°42, préface de Claude Beausoleil, Écrits des forges, Trois-Rivières (Québec), 2010.

La Neuvaine d’amour, Écrits des Forges, Trois-Rivières (Québec), 2010 / L’Amandier, Paris, 2010.

Poèmes au secret, Le Nouvel Athanor, Paris, 2006 (Prix de la SGDL 2007). Réédition augmentée en 2008, préface de René Depestre.

Choix de poèmes, in Les Cahiers de Saint-Germain-des-Prés, anthologie n° 5, Le Cherche Midi Éditeur, 1981.

Livres d’artistes

L’attrape-rêves, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2013.

La Neuvaine d’amour, avec des œuvres de Nathalie Fréour, Éditions Opéra, Haute-Goulaine, 2011.

Oratorio pour Federico Garcia Lorca, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2011.

Les Volcans de mon île, avec des gravures d’Ester, Paris, 2011.

Sur un chemin kanak, avec des œuvres de Robert Lobet, Éditions de la Margeride, Nîmes, 2010.

Discographie

Oratorio pour Federico Garcia Lorca et autres poèmes (CD), guitare Pedro Soler, Sous la lime, Paris, 2011. Préface de Jean-Marie Berthier.

Embrasures (CD), poèmes de Bruno Doucey lus par l’auteur, Céline Liger et Claude Aufaure, guitare Jean-Marie Frédéric, Sous la lime, Paris, 2008.

Fulgurances, livret poétique accompagnant le CD du groupe New Tone Jazz Quartet, In the Groove, 1999.

ANTHOLOGIES

Guerre à la guerre, Éditions Bruno Doucey, coll. « Poés’Idéal », à paraître en novembre 2014.

Vive la liberté ! (en collaboration avec Pierre Kobel), Éditions Bruno Doucey, coll. « Poés’Idéal », à paraître en novembre 2014.

La poésie au cœur des arts (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2014.

Les Voix du poème (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2013.

Enfances – Regards de poètes (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2012.

Enfantaisie – Poèmes à lire et à entendre, livre-disque (en collaboration avec Christian Poslaniec), éditions Sous la lime, 2012.

Outremer – Trois océans en poésie (en collaboration avec Christian Poslaniec), Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2011. Grand Prix du livre insulaire 2011.

Terre de femmes – 150 ans de poésie féminine en Haïti, Éditions Bruno Doucey, coll. « Tissages », Paris, 2010.

Poésies de langue française, 144 poètes d’aujourd’hui autour du monde (en collaboration avec Stéphane Bataillon et Sylvestre Clancier), Seghers, Paris, 2008.

Je est un autre (en collaboration avec Christian Poslaniec), Seghers, Paris, 2008.

La Poésie lyrique (en collaboration avec Christine Chollet), Gallimard, coll. « La Bibliothèque Gallimard », Paris, 2002.

La Poésie engagée (en collaboration avec Christine Chollet), Gallimard, coll. « La Bibliothèque Gallimard », Paris, 2001.

ESSAIS

Pierre Seghers, Poésie la vie entière : résister, éditer, écrire, Éditions Musée du Montparnasse, / IMEC, Paris, 2011.

Agadez, (avec des photographies d’Edmond Bernus), Transbordeurs, coll. « Cités », Marseille, 2007.

Le Prof et le poète – à l’école de la poésie, Entrelacs, coll. « Connivences », Paris, 2007.

Le Livre des déserts, itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels (direction d’ouvrage), Robert Laffont, coll. « Bouquins », Paris, 2006.

La Double Inconstance, de Marivaux, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1997 (nouvelle édition augmentée, 1999).

L’Ile des esclaves, de Marivaux, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1995 (nouvelle édition augmentée, 1999).

Désert, de J.- M. G. Le Clézio, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1994.

Francis Ponge, cinq clefs pour aborder l’oeuvre, cinq textes expliqués, éditions Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1993.

La Ronde de nuit de Patrick Modiano, Hatier, coll. « Profil d’une œuvre », 1992.

EXTRAITS

SI TU PARLES, MARIANNE

Éditions Elytis, 2014

Extrait 1

CE que je sais de toi tient dans le creux d’une main. Deux dates. Un poème. De rares photographies. Quelques documents administratifs, simples preuves de ton existence. La conviction que tu n’es pas morte pour rien.

Souvent, ma main je l’ouvre et la regarde. J’y vois le sable du temps qui passe, presque impossible à retenir, puis cette petite étoile qui s’agrippe aux sillons de ma peau. Toi.

Je souffle légèrement dans ma paume ouverte pour déblayer le sable qui m’empêche de voir les contours de la petite étoile. Mes pensées vagabondent, les idées me glissent entre les doigts, ce que je croyais tenir m’échappe. Mais qu’importe, tu es là.

Les choses auraient pu se passer autrement.

Imagine un instant, rien qu’un instant. Je te dis : ferme les yeux, écoute-moi. Je suis né la même année que toi, simplement mes parents sont partis plus tôt. Ils sont arrivés ici, à New York, lorsque j’avais dix ou onze ans. J’en ai dix-huit aujourd’hui et je t’attends sur la jetée, là où les joies et les peines se côtoient, montent et descendent des bateaux, dans un va-et-vient continuel. Je t’attends. C’est un jour de novembre. Il fait froid. Une brume épaisse recouvre l’embouchure de l’Hudson. De l’endroit où je me trouve, on n’aperçoit pas même la statue de la Liberté. Je t’attends depuis des heures, sans prendre garde au froid qui me mord les doigts et la poitrine. Soudain ton bateau apparaît. Le son de la corne de brume d’abord, puis son mufle d’animal essoufflé qui se rapproche jusqu’à venir humer le bois détrempé du ponton.

Maintenant, des gens en descendent. Les valises, les paniers en osier, de lourds baluchons, les nourrissons et les vieillards qu’il faut porter dans une chaîne humaine qui longe tout le quai. Les visages sont fatigués, défaits. Le silence est cousu sur les lèvres et sur les poitrines. À les voir ainsi descendre du bateau, on ne saurait dire si ces gens sont perdus ou sauvés.

Toi, je le sais, tu es sauvée.

Dans un instant, tu franchiras la passerelle. Tes jambes. Tes épaules. Ton sourire. Tout me sera donné d’un coup. Comme les autres, tu attendras ton tour dans les bureaux de l’immigration. Tu es jeune, tu es belle, tu es en bonne santé. Sais-tu qu’ici un sourire comme le tien peut sauver la vie ? […]

Extrait 2

LE sentier serpente entre les arbres dans la chaleur odorante de l’été. Une fois les derniers oliviers franchis, tu t’arrêtes un instant pour t’éponger le front et contempler le village. De l’endroit où tu te trouves, en contrebas de la route, les maisons paraissent imbriquées les unes dans les autres. Seule la couleur les distingue. Certains murs ont été blanchis à la chaux, d’autres ont conservé leur aspect de terre crue, séchée par le soleil, écorcée par les ans.

Tu reprends ta marche silencieuse. La pente est raide et l’on se demande comment les ânes parviennent à tirer les charrettes chargées de branchages ou de sacs en toile remplis d’olives à la saison des récoltes. Au moment d’atteindre les premières maisons, tu croises une vieille femme, vêtue de noir, qui descend la colline à pas lents, le buste légèrement penché sur la canne qui la soutient. Plus loin, c’est un chien qui te regarde passer, sans lever l’oreille, tant la chaleur paraît l’accabler.

À mi-hauteur de la côte, tu avises une porte métallique, entre deux piliers noyés de végétation. Une cour. Des escaliers de pierre. Le perron d’une maison. Te voici dans la pièce à vivre. Tu refermes la porte derrière toi pour éviter que l’air chaud n’y pénètre. Un instant, tu fermes les yeux. Tout te revient en mémoire, l’odeur du vieux plancher, la fraîcheur de l’évier, le silence que le vrombissement des mouches vient parfois troubler. Tu pénètres ici pour la première fois et pourtant tu connais déjà chaque recoin de ces lieux.

Tes parents, ta sœur, où sont-ils ? Tu traverses la pièce pour atteindre la petite porte qui donne sur le jardin. Quelques marches. Une table sur laquelle a été posée une cruche d’eau fraîche. Un couple de tourterelles volètent entre les arbres. Tout est calme, si calme, que l’on croirait l’endroit oublié du reste du monde.

Tu avances lentement. Sur ta gauche, en pleine terre, dans la lumière de l’été, ton petit oranger, celui que la voisine protégeait du vent sur la terrasse de Barcelone. Il est là, devant toi. Des larmes coulent de tes yeux. Tu es heureuse. Tu penses qu’il a réussi à rejoindre les collines, à venir s’enraciner dans le pays des autres orangers. Toi aussi tu es là, maintenant. Tu voudrais dire à tes parents voyez mon petit oranger, nous avons pris des chemins différents, mais nous sommes arrivés sur la même terre, dans la même maison, ensemble.

Tu parles à ton Papa et à ta Maman, tu parles à ta sœur Lisette. Ils sont là, en face de toi, immobiles, presque transparents, dans cette partie du jardin qui domine la vallée. Derrière leurs sihouettes imprécises, tu aperçois les petites fumées qui montent du sol comme des cerfs-volants. Tu hésites à t’approcher. Ta main se tend dans l’espace, comme si elle voulait atteindre les volutes qui s’échappent dans l’air. Tu cherches à te rassurer. Ce sont peut-être des paysans qui travaillent dans les vergers, brûlant les branches mortes qu’ils rassemblent en petits tas, entre les arbres.

À nouveau, tu fermes les yeux. Quand tu les ouvres, il fait nuit. Nuit entre tes quatre murs.

Si tu parles, Marianne, © Éditions Elytis, 2014.

S’IL EXISTE UN PAYS

Éditions Bruno Doucey, 2013

Trois chants pour Yannis Ritsos

1

Monemvassia, 1909

Yannis,

Yannis je te parle

et je parle Ritsos dans ma langue de feu

Le temps qui rêve en nous

déroulant sans relâche l’ombre de ses galets

m’a jeté sur ta rive

Me voici devant toi

vêtu de mes paroles

comme un naufragé

Je découvre d’abord le vaisseau de l’enfance

sous les très hautes voiles des moissons de la mer

Monemvassia, en Laconie, sud-est du Péloponnèse

un grand rocher escarpé, forteresse de ta naissance

Quand ton père, et le père de ton père nourrissaient des familles

de laboureurs à perte d’horizon, comme des pierres immortelles

Frère du premier mai, sais-tu que les poètes rêvent de naître

un premier mai dans une maison-presqu’île construite sur la mer

Mais toi

la vie soudain bascule

un patriarche sur ses terres, assassiné

une serrure qui saute, le vent de la déroute qui vient tout emporter

Mais toi

le frère mort

la mère morte

ton père devenu fou

la ruine qui menace jusqu’aux raisons de vivre

Maison morte vouée aux ombres de la nuit, ton salut

viendra des mots, de la pluie, couvée d’offrandes sur tes lèvres

Et Yannis qui danse

Yannis fait danser Ritsos

à deux pas de l’abîme

les bras tendus vers les étoiles

2

Salonique, 1936

Les ouvriers

des manufactures de tabac

défilent dans la ville

La dictature dresse

d’acier sa herse

sur le cou des colombes

Au milieu de la rue

une mère pleure

son fils abattu

Le lendemain, poète, tu découvres dans les journaux

la photo de cette mère courbée sur le cadavre de son fils

Son cri te brûle, sa détresse, inhumaine détresse, taraude

le fils, le père, le frère, l’amant, l’homme qui est en toi

Et tes mots de poète rouleront sur ses joues, tes mots

de tous les jours endimanchés de deuil sur la tombe des anges

Qu’il était bon et doux

ce fils que perdent

toutes les mères

Que le printemps l’aimait

ce fils vêtu

de mort en mai

Ton livre sera brûlé

devant les colonnes

d’un temple à Athènes

3

Léros, 1968

Un homme, on le dit mort

mais la lumière pose sa main sur vos épaules

Une île, on la croit belle

mais c’est une prison où séjournent des ombres

Un homme, une île

La lune le voyait descendre à la rive chaque nuit

Il y venait écrire

Son chant d’amour en guerre, ses peines journalières

Sa terreur épousée

La trace de ses pas sur le sable encagé

Et cette envie

de vivre à coudre dans le ciel la natte des étoiles

*

Prisonnier

qui secoues dans les airs la suie de ton chagrin

Funambule banni

dont les rêves tiennent en équilibre sur un fil

Toi chant

que les oiseaux couronnent à la cime des arbres

Je te parle

tout bas dans la forêt des gardes à l’âme pétrifiée

Tu m’entends

je le sens au frémir de l’eau sous la paume du vent

À la gouttière

qui s’emplit comme un duvet de rouge-gorge en hiver

*

Tes mots

de poète enfermé à ciel ouvert sans rime ni raison

Sinuent sous les paupières

dévissent les verrous de la nuit aux quatre coins du monde

Ils creusent des sillons

sous la mer, sous la terre, dans la roche de l’indifférence

Quand vient le jour

tu les caches comme des raisons de Corinthe dans une poche trouée

Oiseleur de la liberté

tes bouteilles au vent du large, à la frégate de l’amour

Toi Yannis mon frère

qui offre à l’avenir sa moisson de lumière.

S’il existe un pays © Éditions Bruno Doucey, 2013.

POÈMES INÉDITS, été 2014

Sept fragments apocryphes d’un poème de Yannis Ritsos

traduits du grec par le vent de l’été

1

Dans ce pays

L’aube est une vieille femme vêtue de noir

Qui s’amenuise dans la lumière

Le crépuscule

Une jeune fille qui revient de la fontaine

Un filet d’eau au bout de chaque doigt

2

Dans ce pays

L’ombre de la mélancolie

S’attable à la taverne

Elle fume peu

Mais boit lentement le raki du silence

Dehors

La liberté s’impatiente

Et s’envole

3

Dans ce pays

Une jeune femme du bout du monde

Offre un nid à l’hirondelle des regards

Dans la lumière

Sa chevelure est une ruche

Et son sourire ouvre depuis toujours

Une brèche dans les montagnes

Devant elle

Les marins drapés de nuit

Posent leurs armes

4

Ce pays sommeille dans les pierres

Il est sec

Mais ne s’étonne pas de voir l’eau

Remonter la pente des collines

Chacune d’elles abrite un joueur de flûte

Qui fait chanter l’écorce des arbres

Depuis quatre mille ans

L’horizon qu’il porte en lui

Sort de terre chaque année

Et chaque année la mince tige de roseau qu’il porte à ses lèvres

Éveille le vent d’été et la moisson des astres

5

Les chapelles blanches de ce pays

Gardent en elle toutes les couleurs du passé

Petites pierres posées

Sur la main d’un géant

Les dragons que l’on y terrasse

Protègent les enfants nés

Des amours de la pierre et de la lune

6

Dans ce pays

Les vieilles femmes

Vont toujours de l’ombre à la lumière

Elles mangent peu

Mais tiennent captive en elles

La chaleur du soleil

Quelquefois l’une d’elles

Dévisage la mort

Sur la margelle d’un puits

7

Ce pays tient tout entier

Dans un jardin

Et ce jardin est entré depuis longtemps

Dans la corolle d’une fleur

Il renaît chaque matin

Comme le sourire d’une femme

Devant le temps d’Itanos

La fente âcre de la roche

Laisser passer suffisamment de lumière

Pour que les hommes puissent poursuivre leur route

Chaque matin

Un enfant naît en chantant

Et le murmure d’une main

S’efface devant la mort

Dans ce pays

Il ne vient à personne l’idée de compter les étoiles

Ou les chèvres d’un troupeau

Seuls comptent

Le bélier de la nuit

Et le moutonnement des vagues

Qui claquent contre la barque du pêcheur

Dans ce pays

Une seule jarre enferme plus d’eau fraîche

Que n’en contient le ciel.

Ulysse rêvant

Je ne dors pas à tes côtés, je glisse

dans le sommeil comme une ombre s’allonge

sur les draps de la mer, jambes d’étrave,

bras de cordage, mes chants de marin fou

rêvant ton môle à chaque escale

Tu ne dors pas à mes côtés, tu vogues

en caravelle sur la peau des étoiles

l’ombre qui te visite provient des mots

que tu écris pour un marin perdu

la voie lactée est ton opium

Nous sommes l’un et l’autre en voyage

dans un grand lit toutes voiles ouvertes

le vent y souffle histoires et poèmes

tissés de nuit, habillés de lumière

où sont serments d’amour en mer.

Ils ont offert un visage à la pierre…

Ils ont offert un visage à la pierre

Et la pierre est entrée

Dans la légende des hommes

Elle a cherché son nom

Sur les lèvres du vent

Dans les sourires du sentier

Sous l’humus des nuits

La pierre n’avait encore

Ni rêves ni désir d’envol

Mais elle sentait le goût du sel

Sur la peau du sommeil

Elle sentait les regards

Courir le long de ses veines

Défier le gel

Conjurer le feu

Ils ont offert un visage à la pierre

Sans se douter

Qu’ils chérissaient leurs femmes

Et libéraient à chaque mouvement d’épaule

De grands oiseaux de mer

En ce temps-là

La guerre ne connaissait

Que l’autre versant des collines

Là où les pierres n’avaient

Ni nom ni âme

Ni rien qui puisse éveiller

La fierté d’être au monde

Ils ont offert un visage à la pierre

Et la pierre ainsi promise à la main du semeur

La pierre ainsi caressée par l’ombre des nuages

La pierre enlacée comme un sexe aux racines de l’olivier

La pierre-oiseau qui emportait chaque jour un morceau de ciel

La pierre confiait aux hommes

La patience de la lune

Et les promesses du soleil

Mais cela n’a pas suffi aux hommes

Il a fallu qu’ils aillent charrier la terre

Jusqu’à retourner l’horizon

La pierre est morte

Lorsque les hommes l’ont lancée

Sur d’autres hommes.

© Bruno Doucey.

FEDERICO GARCIA LORCA, NON AU FRANQUISME

Éditions Actes Sud Junior, 2010, réédition 2014.

Sierra de Huetor, Source des Larmes

On le vit cheminer entre les fusils…

Des étoiles scintillaient encore dans le ciel de Grenade quand les portes se sont ouvertes. Les bâtiments du Gouvernement civil ont recraché des petits groupes de soldats à la mine grave, puis une colonne s’est formée dans la rue, entre les véhicules dont les moteurs ronronnaient déjà. Quelques instants plus tard, des miliciens accompagnés du commandant José Valdès Guzman, sont sortis de l’édifice. Dans la pénombre du premier matin, personne ne distinguait les traits de l’homme que l’on escortait sans ménagement. Quand il fut hissé dans le camion parmi les autres prisonniers, chacun le reconnut : c’était Federico Garcia Lorca.

Le jour se levait quand le convoi atteignit les contreforts de la montagne de Huétor. Les prisonniers placés à l’arrière des camions apercevaient les collines couvertes d’oliviers et le romarin des talus. Au loin, Grenade s’éveillait sous les scintillements de la Sierra Nevada. Quand le convoi atteignit les premières maisons de Viznar, Dioscoro Galindo, un maître d’école arrêté pour s’être exprimé en faveur de la laïcité, prit la parole dans un sanglot :

- Est-il vrai… est-il bien vrai que l’on voit défiler sa vie au moment de mourir ?

Personne ne sut que lui répondre, mais dans les cahotements de la route, chacun put entendre ces vers monter comme un vent chaud d’été à l’assaut des collines :

Nul ne te connaît plus. Non. Mais moi je te chante.

Je chante pour demain ton profil et ta grâce

…….

Il tardera longtemps à naître, s’il naît un jour,

un Andalou si clair, si riche d’aventure.

Je dis son élégance avec des mots qui pleurent

Comme une triste brise parmi les oliviers.

On le vit cheminer entre les fusils…

Les camions se sont arrêtés au bout du chemin. Les prisonniers avancent maintenant au-dessus du ravin, dans les coteaux boisés qui s’étendent entre les villages de Viznar et d’Alcafar. Une forte odeur de putréfaction s’échappe des fossés, obligeant certains miliciens à détourner la tête ou à placer un carré de tissu contre leur visage.

Cet endroit situé à quelques kilomètres de Grenade, Federico le connaît bien. N’a t-il pas emprunté plusieurs fois le mauvais chemin qui serpente jusqu’à Viznar ? Il y a quatre ou cinq ans, c’était avec La Barraca, le théâtre ambulant et gratuit que soutenait la toute jeune République. La Barraca… Quelle époque heureuse ! Quels moments forts de la vie ! En quelques années, Federico avait entraîné sa troupe sur toutes les routes d’Espagne, afin de faire connaître aux gens les plus démunis les chefs d’œuvre du répertoire classique. Cervantés, Lope de Vega, Caderon de la Barca et tant d’auteurs inconnus… Non, cette vie-là n’était pas un songe, l’Espagne était alors un pays libre.

Le ravin de Viznar, Federico le connaît pour y être allé quand il était enfant. Oui, c’est bien là, dans cette direction, que se situe Fuente Grande, celle que les Maures appelaient autrefois Ainadamar, la « Source des Larmes ».

- Dieu sait de quelles larmes il s’agit aujourd’hui, se dit Federico en entendant les premières déflagrations. C’est donc ici que nous allons mourir.

Un instant, l’idée le traverse qu’il pourrait fuir à travers les coteaux ou s’envoler comme un oiseau. Lui qui n’a jamais aimé les adieux. Lui qui filait parfois à l’anglaise pour adoucir l’angoisse des séparations.

- N’ai-je pas dit à mes amis que j’avais « la terreur de la mort » ? Que j’étais épouvanté à l’idée de « sentir que je m’en vais, que je vais me dire adieu à moi-même… »

Tandis qu’on l’emmène au bord du ravin, Federico songe au visage qu’il a refusé de voir ce jour d’août 1934, quand le sang d’Ignacio a coulé dans les arènes de Manzanares. Ignacio Sanchez Mejias, son ami, son frère, l’un des plus beaux matadors que l’Espagne ait porté. Un homme sublime qui courtisait la mort en faisant ondoyer sa cape rouge. Ignacio qui mena son dernier combat à cinq heures du soir, dans une bourgade de la Manche, sous les yeux d’un public tétanisé. Ignacio dont les blessures brillaient comme des soleils, et que Federico n’a pu regarder en face.

Ce n’est pas le peloton chargé de l’exécuter que Federico Garcia Lorca voit devant lui, en ce petit jour d’août 1936. Non, ce qu’il voit, tandis que ses bourreaux préparent leurs armes, c’est le poitrail du taureau qui défie le matador, la corne qui pénètre dans l’abdomen de l’homme qui va, la tête haute, à la rencontre de son destin. Pauvre Ignacio qui fit tout pour échapper à la mort que chacun de ses gestes provoquait…

Les Franquistes ont maintenant le doigt posé sur la gâchette. Le soleil darde ses premiers rayons sur la chevelure noire de Federico, mais personne n’ose regarder en face l’homme qui va mourir. Dans un souffle, le poète croit encore entendre la voix de son ami. Oui, c’est elle, c’est bien elle qui bruisse à ses oreilles, comme une triste brise parmi les oliviers :

- Federico, Federico, le savais-tu ? Écoute-moi, le taureau se nommait Granadino.

Federico Garcia Lorca, Non au franquisme, © Éditions Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », 2010. Réédition 2014.

Éditions Elytis, 2014

Extrait 1

CE que je sais de toi tient dans le creux d’une main. Deux dates. Un poème. De rares photographies. Quelques documents administratifs, simples preuves de ton existence. La conviction que tu n’es pas morte pour rien.

Souvent, ma main je l’ouvre et la regarde. J’y vois le sable du temps qui passe, presque impossible à retenir, puis cette petite étoile qui s’agrippe aux sillons de ma peau. Toi.

Je souffle légèrement dans ma paume ouverte pour déblayer le sable qui m’empêche de voir les contours de la petite étoile. Mes pensées vagabondent, les idées me glissent entre les doigts, ce que je croyais tenir m’échappe. Mais qu’importe, tu es là.

Les choses auraient pu se passer autrement.

Imagine un instant, rien qu’un instant. Je te dis : ferme les yeux, écoute-moi. Je suis né la même année que toi, simplement mes parents sont partis plus tôt. Ils sont arrivés ici, à New York, lorsque j’avais dix ou onze ans. J’en ai dix-huit aujourd’hui et je t’attends sur la jetée, là où les joies et les peines se côtoient, montent et descendent des bateaux, dans un va-et-vient continuel. Je t’attends. C’est un jour de novembre. Il fait froid. Une brume épaisse recouvre l’embouchure de l’Hudson. De l’endroit où je me trouve, on n’aperçoit pas même la statue de la Liberté. Je t’attends depuis des heures, sans prendre garde au froid qui me mord les doigts et la poitrine. Soudain ton bateau apparaît. Le son de la corne de brume d’abord, puis son mufle d’animal essoufflé qui se rapproche jusqu’à venir humer le bois détrempé du ponton.

Maintenant, des gens en descendent. Les valises, les paniers en osier, de lourds baluchons, les nourrissons et les vieillards qu’il faut porter dans une chaîne humaine qui longe tout le quai. Les visages sont fatigués, défaits. Le silence est cousu sur les lèvres et sur les poitrines. À les voir ainsi descendre du bateau, on ne saurait dire si ces gens sont perdus ou sauvés.

Toi, je le sais, tu es sauvée.

Dans un instant, tu franchiras la passerelle. Tes jambes. Tes épaules. Ton sourire. Tout me sera donné d’un coup. Comme les autres, tu attendras ton tour dans les bureaux de l’immigration. Tu es jeune, tu es belle, tu es en bonne santé. Sais-tu qu’ici un sourire comme le tien peut sauver la vie ? […]

Extrait 2

LE sentier serpente entre les arbres dans la chaleur odorante de l’été. Une fois les derniers oliviers franchis, tu t’arrêtes un instant pour t’éponger le front et contempler le village. De l’endroit où tu te trouves, en contrebas de la route, les maisons paraissent imbriquées les unes dans les autres. Seule la couleur les distingue. Certains murs ont été blanchis à la chaux, d’autres ont conservé leur aspect de terre crue, séchée par le soleil, écorcée par les ans.

Tu reprends ta marche silencieuse. La pente est raide et l’on se demande comment les ânes parviennent à tirer les charrettes chargées de branchages ou de sacs en toile remplis d’olives à la saison des récoltes. Au moment d’atteindre les premières maisons, tu croises une vieille femme, vêtue de noir, qui descend la colline à pas lents, le buste légèrement penché sur la canne qui la soutient. Plus loin, c’est un chien qui te regarde passer, sans lever l’oreille, tant la chaleur paraît l’accabler.

À mi-hauteur de la côte, tu avises une porte métallique, entre deux piliers noyés de végétation. Une cour. Des escaliers de pierre. Le perron d’une maison. Te voici dans la pièce à vivre. Tu refermes la porte derrière toi pour éviter que l’air chaud n’y pénètre. Un instant, tu fermes les yeux. Tout te revient en mémoire, l’odeur du vieux plancher, la fraîcheur de l’évier, le silence que le vrombissement des mouches vient parfois troubler. Tu pénètres ici pour la première fois et pourtant tu connais déjà chaque recoin de ces lieux.

Tes parents, ta sœur, où sont-ils ? Tu traverses la pièce pour atteindre la petite porte qui donne sur le jardin. Quelques marches. Une table sur laquelle a été posée une cruche d’eau fraîche. Un couple de tourterelles volètent entre les arbres. Tout est calme, si calme, que l’on croirait l’endroit oublié du reste du monde.

Tu avances lentement. Sur ta gauche, en pleine terre, dans la lumière de l’été, ton petit oranger, celui que la voisine protégeait du vent sur la terrasse de Barcelone. Il est là, devant toi. Des larmes coulent de tes yeux. Tu es heureuse. Tu penses qu’il a réussi à rejoindre les collines, à venir s’enraciner dans le pays des autres orangers. Toi aussi tu es là, maintenant. Tu voudrais dire à tes parents voyez mon petit oranger, nous avons pris des chemins différents, mais nous sommes arrivés sur la même terre, dans la même maison, ensemble.

Tu parles à ton Papa et à ta Maman, tu parles à ta sœur Lisette. Ils sont là, en face de toi, immobiles, presque transparents, dans cette partie du jardin qui domine la vallée. Derrière leurs sihouettes imprécises, tu aperçois les petites fumées qui montent du sol comme des cerfs-volants. Tu hésites à t’approcher. Ta main se tend dans l’espace, comme si elle voulait atteindre les volutes qui s’échappent dans l’air. Tu cherches à te rassurer. Ce sont peut-être des paysans qui travaillent dans les vergers, brûlant les branches mortes qu’ils rassemblent en petits tas, entre les arbres.

À nouveau, tu fermes les yeux. Quand tu les ouvres, il fait nuit. Nuit entre tes quatre murs.

Si tu parles, Marianne, © Éditions Elytis, 2014.

S’IL EXISTE UN PAYS

Éditions Bruno Doucey, 2013

Trois chants pour Yannis Ritsos

1

Monemvassia, 1909

Yannis,

Yannis je te parle

et je parle Ritsos dans ma langue de feu

Le temps qui rêve en nous

déroulant sans relâche l’ombre de ses galets

m’a jeté sur ta rive

Me voici devant toi

vêtu de mes paroles

comme un naufragé

Je découvre d’abord le vaisseau de l’enfance

sous les très hautes voiles des moissons de la mer

Monemvassia, en Laconie, sud-est du Péloponnèse

un grand rocher escarpé, forteresse de ta naissance

Quand ton père, et le père de ton père nourrissaient des familles

de laboureurs à perte d’horizon, comme des pierres immortelles

Frère du premier mai, sais-tu que les poètes rêvent de naître

un premier mai dans une maison-presqu’île construite sur la mer

Mais toi

la vie soudain bascule

un patriarche sur ses terres, assassiné

une serrure qui saute, le vent de la déroute qui vient tout emporter

Mais toi

le frère mort

la mère morte

ton père devenu fou

la ruine qui menace jusqu’aux raisons de vivre

Maison morte vouée aux ombres de la nuit, ton salut

viendra des mots, de la pluie, couvée d’offrandes sur tes lèvres

Et Yannis qui danse

Yannis fait danser Ritsos

à deux pas de l’abîme

les bras tendus vers les étoiles

2

Salonique, 1936

Les ouvriers

des manufactures de tabac

défilent dans la ville

La dictature dresse

d’acier sa herse

sur le cou des colombes

Au milieu de la rue

une mère pleure

son fils abattu

Le lendemain, poète, tu découvres dans les journaux

la photo de cette mère courbée sur le cadavre de son fils

Son cri te brûle, sa détresse, inhumaine détresse, taraude

le fils, le père, le frère, l’amant, l’homme qui est en toi

Et tes mots de poète rouleront sur ses joues, tes mots

de tous les jours endimanchés de deuil sur la tombe des anges

Qu’il était bon et doux

ce fils que perdent

toutes les mères

Que le printemps l’aimait

ce fils vêtu

de mort en mai

Ton livre sera brûlé

devant les colonnes

d’un temple à Athènes

3

Léros, 1968

Un homme, on le dit mort

mais la lumière pose sa main sur vos épaules

Une île, on la croit belle

mais c’est une prison où séjournent des ombres

Un homme, une île

La lune le voyait descendre à la rive chaque nuit

Il y venait écrire

Son chant d’amour en guerre, ses peines journalières

Sa terreur épousée

La trace de ses pas sur le sable encagé

Et cette envie

de vivre à coudre dans le ciel la natte des étoiles

*

Prisonnier

qui secoues dans les airs la suie de ton chagrin

Funambule banni

dont les rêves tiennent en équilibre sur un fil

Toi chant

que les oiseaux couronnent à la cime des arbres

Je te parle

tout bas dans la forêt des gardes à l’âme pétrifiée

Tu m’entends

je le sens au frémir de l’eau sous la paume du vent

À la gouttière

qui s’emplit comme un duvet de rouge-gorge en hiver

*

Tes mots

de poète enfermé à ciel ouvert sans rime ni raison

Sinuent sous les paupières

dévissent les verrous de la nuit aux quatre coins du monde

Ils creusent des sillons

sous la mer, sous la terre, dans la roche de l’indifférence

Quand vient le jour

tu les caches comme des raisons de Corinthe dans une poche trouée

Oiseleur de la liberté

tes bouteilles au vent du large, à la frégate de l’amour

Toi Yannis mon frère

qui offre à l’avenir sa moisson de lumière.

S’il existe un pays © Éditions Bruno Doucey, 2013.

POÈMES INÉDITS, été 2014

Sept fragments apocryphes d’un poème de Yannis Ritsos

traduits du grec par le vent de l’été

1

Dans ce pays

L’aube est une vieille femme vêtue de noir

Qui s’amenuise dans la lumière

Le crépuscule

Une jeune fille qui revient de la fontaine

Un filet d’eau au bout de chaque doigt

2

Dans ce pays

L’ombre de la mélancolie

S’attable à la taverne

Elle fume peu

Mais boit lentement le raki du silence

Dehors

La liberté s’impatiente

Et s’envole

3

Dans ce pays

Une jeune femme du bout du monde

Offre un nid à l’hirondelle des regards

Dans la lumière

Sa chevelure est une ruche

Et son sourire ouvre depuis toujours

Une brèche dans les montagnes

Devant elle

Les marins drapés de nuit

Posent leurs armes

4

Ce pays sommeille dans les pierres

Il est sec

Mais ne s’étonne pas de voir l’eau

Remonter la pente des collines

Chacune d’elles abrite un joueur de flûte

Qui fait chanter l’écorce des arbres

Depuis quatre mille ans

L’horizon qu’il porte en lui

Sort de terre chaque année

Et chaque année la mince tige de roseau qu’il porte à ses lèvres

Éveille le vent d’été et la moisson des astres

5

Les chapelles blanches de ce pays

Gardent en elle toutes les couleurs du passé

Petites pierres posées

Sur la main d’un géant

Les dragons que l’on y terrasse

Protègent les enfants nés

Des amours de la pierre et de la lune

6

Dans ce pays

Les vieilles femmes

Vont toujours de l’ombre à la lumière

Elles mangent peu

Mais tiennent captive en elles

La chaleur du soleil

Quelquefois l’une d’elles

Dévisage la mort

Sur la margelle d’un puits

7

Ce pays tient tout entier

Dans un jardin

Et ce jardin est entré depuis longtemps

Dans la corolle d’une fleur

Il renaît chaque matin

Comme le sourire d’une femme

Devant le temps d’Itanos

La fente âcre de la roche

Laisser passer suffisamment de lumière

Pour que les hommes puissent poursuivre leur route

Chaque matin

Un enfant naît en chantant

Et le murmure d’une main

S’efface devant la mort

Dans ce pays

Il ne vient à personne l’idée de compter les étoiles

Ou les chèvres d’un troupeau

Seuls comptent

Le bélier de la nuit

Et le moutonnement des vagues

Qui claquent contre la barque du pêcheur

Dans ce pays

Une seule jarre enferme plus d’eau fraîche

Que n’en contient le ciel.

Ulysse rêvant

Je ne dors pas à tes côtés, je glisse

dans le sommeil comme une ombre s’allonge

sur les draps de la mer, jambes d’étrave,

bras de cordage, mes chants de marin fou

rêvant ton môle à chaque escale

Tu ne dors pas à mes côtés, tu vogues

en caravelle sur la peau des étoiles

l’ombre qui te visite provient des mots

que tu écris pour un marin perdu

la voie lactée est ton opium

Nous sommes l’un et l’autre en voyage

dans un grand lit toutes voiles ouvertes

le vent y souffle histoires et poèmes

tissés de nuit, habillés de lumière

où sont serments d’amour en mer.

Ils ont offert un visage à la pierre…

Ils ont offert un visage à la pierre

Et la pierre est entrée

Dans la légende des hommes

Elle a cherché son nom

Sur les lèvres du vent

Dans les sourires du sentier

Sous l’humus des nuits

La pierre n’avait encore

Ni rêves ni désir d’envol

Mais elle sentait le goût du sel

Sur la peau du sommeil

Elle sentait les regards

Courir le long de ses veines

Défier le gel

Conjurer le feu

Ils ont offert un visage à la pierre

Sans se douter

Qu’ils chérissaient leurs femmes

Et libéraient à chaque mouvement d’épaule

De grands oiseaux de mer

En ce temps-là

La guerre ne connaissait

Que l’autre versant des collines

Là où les pierres n’avaient

Ni nom ni âme

Ni rien qui puisse éveiller

La fierté d’être au monde

Ils ont offert un visage à la pierre

Et la pierre ainsi promise à la main du semeur

La pierre ainsi caressée par l’ombre des nuages

La pierre enlacée comme un sexe aux racines de l’olivier

La pierre-oiseau qui emportait chaque jour un morceau de ciel

La pierre confiait aux hommes

La patience de la lune

Et les promesses du soleil

Mais cela n’a pas suffi aux hommes

Il a fallu qu’ils aillent charrier la terre

Jusqu’à retourner l’horizon

La pierre est morte

Lorsque les hommes l’ont lancée

Sur d’autres hommes.

© Bruno Doucey.

FEDERICO GARCIA LORCA, NON AU FRANQUISME

Éditions Actes Sud Junior, 2010, réédition 2014.

Sierra de Huetor, Source des Larmes

On le vit cheminer entre les fusils…

Des étoiles scintillaient encore dans le ciel de Grenade quand les portes se sont ouvertes. Les bâtiments du Gouvernement civil ont recraché des petits groupes de soldats à la mine grave, puis une colonne s’est formée dans la rue, entre les véhicules dont les moteurs ronronnaient déjà. Quelques instants plus tard, des miliciens accompagnés du commandant José Valdès Guzman, sont sortis de l’édifice. Dans la pénombre du premier matin, personne ne distinguait les traits de l’homme que l’on escortait sans ménagement. Quand il fut hissé dans le camion parmi les autres prisonniers, chacun le reconnut : c’était Federico Garcia Lorca.

Le jour se levait quand le convoi atteignit les contreforts de la montagne de Huétor. Les prisonniers placés à l’arrière des camions apercevaient les collines couvertes d’oliviers et le romarin des talus. Au loin, Grenade s’éveillait sous les scintillements de la Sierra Nevada. Quand le convoi atteignit les premières maisons de Viznar, Dioscoro Galindo, un maître d’école arrêté pour s’être exprimé en faveur de la laïcité, prit la parole dans un sanglot :

- Est-il vrai… est-il bien vrai que l’on voit défiler sa vie au moment de mourir ?

Personne ne sut que lui répondre, mais dans les cahotements de la route, chacun put entendre ces vers monter comme un vent chaud d’été à l’assaut des collines :

Nul ne te connaît plus. Non. Mais moi je te chante.

Je chante pour demain ton profil et ta grâce

…….

Il tardera longtemps à naître, s’il naît un jour,

un Andalou si clair, si riche d’aventure.

Je dis son élégance avec des mots qui pleurent

Comme une triste brise parmi les oliviers.

On le vit cheminer entre les fusils…

Les camions se sont arrêtés au bout du chemin. Les prisonniers avancent maintenant au-dessus du ravin, dans les coteaux boisés qui s’étendent entre les villages de Viznar et d’Alcafar. Une forte odeur de putréfaction s’échappe des fossés, obligeant certains miliciens à détourner la tête ou à placer un carré de tissu contre leur visage.

Cet endroit situé à quelques kilomètres de Grenade, Federico le connaît bien. N’a t-il pas emprunté plusieurs fois le mauvais chemin qui serpente jusqu’à Viznar ? Il y a quatre ou cinq ans, c’était avec La Barraca, le théâtre ambulant et gratuit que soutenait la toute jeune République. La Barraca… Quelle époque heureuse ! Quels moments forts de la vie ! En quelques années, Federico avait entraîné sa troupe sur toutes les routes d’Espagne, afin de faire connaître aux gens les plus démunis les chefs d’œuvre du répertoire classique. Cervantés, Lope de Vega, Caderon de la Barca et tant d’auteurs inconnus… Non, cette vie-là n’était pas un songe, l’Espagne était alors un pays libre.

Le ravin de Viznar, Federico le connaît pour y être allé quand il était enfant. Oui, c’est bien là, dans cette direction, que se situe Fuente Grande, celle que les Maures appelaient autrefois Ainadamar, la « Source des Larmes ».

- Dieu sait de quelles larmes il s’agit aujourd’hui, se dit Federico en entendant les premières déflagrations. C’est donc ici que nous allons mourir.

Un instant, l’idée le traverse qu’il pourrait fuir à travers les coteaux ou s’envoler comme un oiseau. Lui qui n’a jamais aimé les adieux. Lui qui filait parfois à l’anglaise pour adoucir l’angoisse des séparations.

- N’ai-je pas dit à mes amis que j’avais « la terreur de la mort » ? Que j’étais épouvanté à l’idée de « sentir que je m’en vais, que je vais me dire adieu à moi-même… »

Tandis qu’on l’emmène au bord du ravin, Federico songe au visage qu’il a refusé de voir ce jour d’août 1934, quand le sang d’Ignacio a coulé dans les arènes de Manzanares. Ignacio Sanchez Mejias, son ami, son frère, l’un des plus beaux matadors que l’Espagne ait porté. Un homme sublime qui courtisait la mort en faisant ondoyer sa cape rouge. Ignacio qui mena son dernier combat à cinq heures du soir, dans une bourgade de la Manche, sous les yeux d’un public tétanisé. Ignacio dont les blessures brillaient comme des soleils, et que Federico n’a pu regarder en face.

Ce n’est pas le peloton chargé de l’exécuter que Federico Garcia Lorca voit devant lui, en ce petit jour d’août 1936. Non, ce qu’il voit, tandis que ses bourreaux préparent leurs armes, c’est le poitrail du taureau qui défie le matador, la corne qui pénètre dans l’abdomen de l’homme qui va, la tête haute, à la rencontre de son destin. Pauvre Ignacio qui fit tout pour échapper à la mort que chacun de ses gestes provoquait…

Les Franquistes ont maintenant le doigt posé sur la gâchette. Le soleil darde ses premiers rayons sur la chevelure noire de Federico, mais personne n’ose regarder en face l’homme qui va mourir. Dans un souffle, le poète croit encore entendre la voix de son ami. Oui, c’est elle, c’est bien elle qui bruisse à ses oreilles, comme une triste brise parmi les oliviers :

- Federico, Federico, le savais-tu ? Écoute-moi, le taureau se nommait Granadino.

Federico Garcia Lorca, Non au franquisme, © Éditions Actes Sud Junior, coll. « Ceux qui ont dit non », 2010. Réédition 2014.