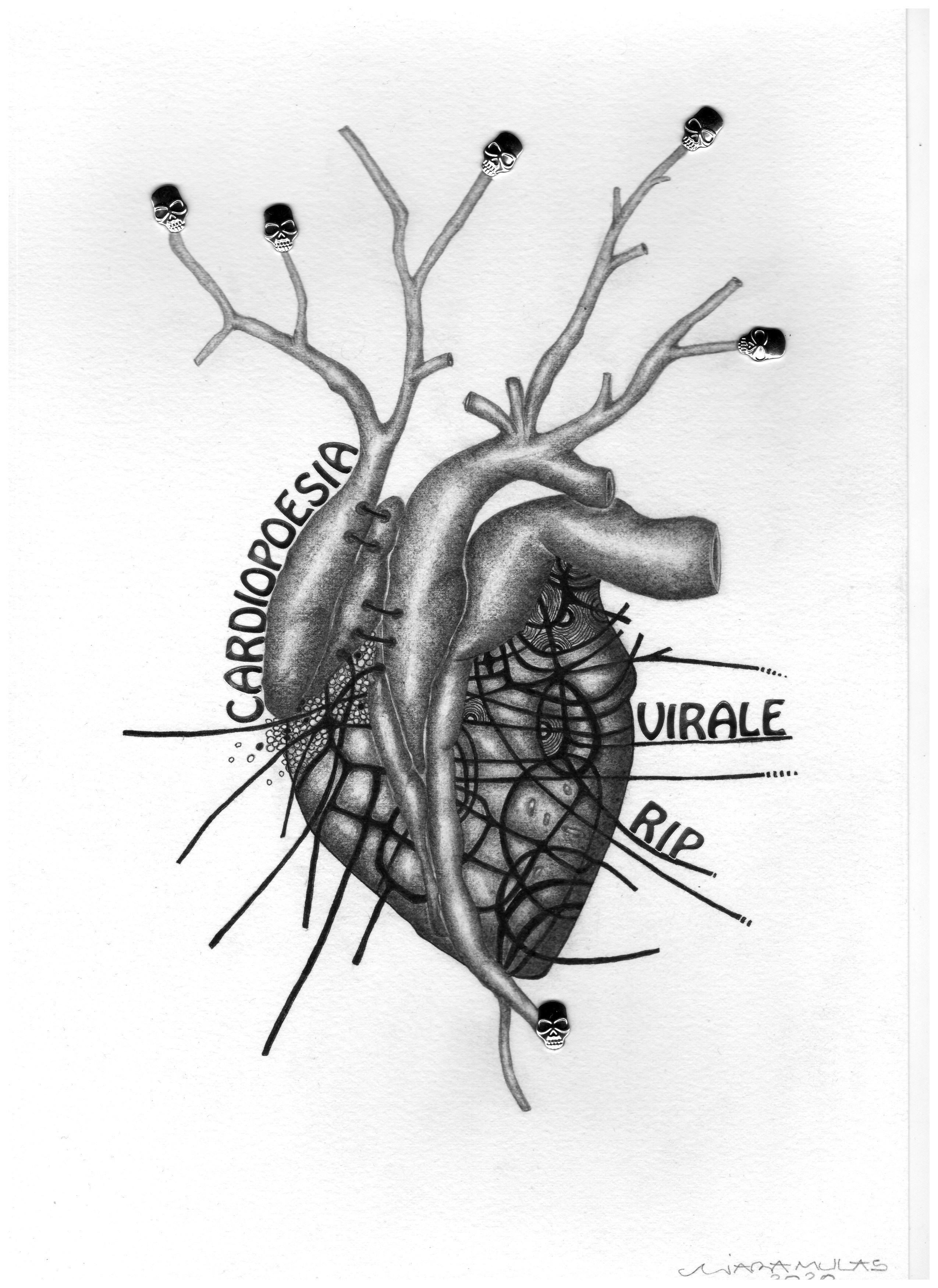

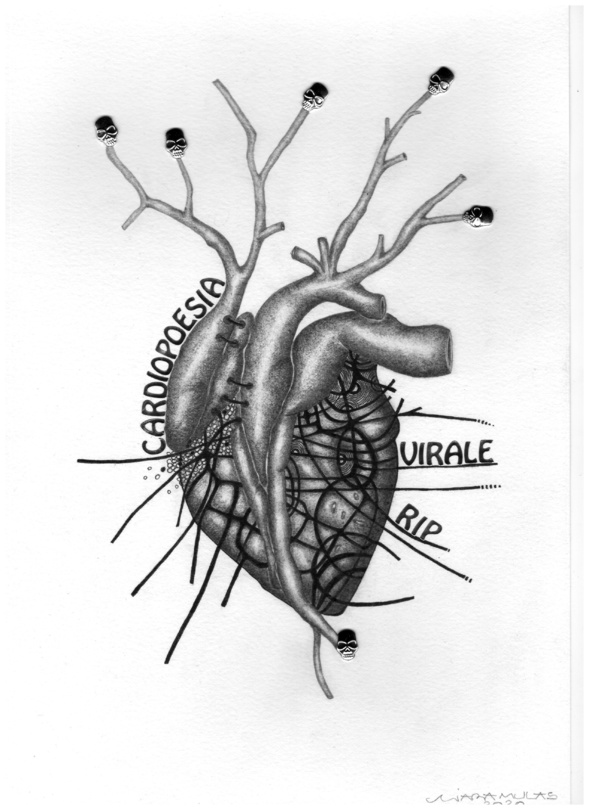

CHIARA MULAS

BRONWYN LOUW

Parterre

Par terre le printemps vient se mélanger à l’hiver

au ras du sol des fleurs aux cœurs jaunes

comme des œufs. Et chaque brin d’herbe

chaque détail de mousse – même les feuilles

brunes les tiges jaunies – recouverts d’une

gravure fuyante de givre, marqués ou

peut-être même morts de la persistance

d’un froid qui n’est jamais vraiment venu

mais qui ne part pas non plus.

Poussent dans l’incertitude entre saisons incertaines

quantité de plantes d’un sol richement recouvert.

Cette richesse rompt avec mes habitudes.

Là où je vis le jardin était du béton il y a peu.

Chaque fois que le vert y pousse, qu’y vient

une taupe, ou des vers de terre, on s’exclame

comme du premier pas d’un enfant,

ou d’un convalescent de très longue date.

On pousse des cris heureux quand on voit revenir

même en procession précaire, lentes, les vies du sol.

Ici au verger mi-friche, cette vie n’est pas partie,

ou elle est revenue pour rester il y a assez longtemps

pour exister en splendeur de nombre, d’épaisseur,

aisance de richesse variante qui fait oublier

l’attente dans le presque rien, le maigre espoir

qui vit d’évanouissement en soubresaut, la vie

après la coupure des eaux communicantes.

De toute évidence il y a des choses dont il est

très difficile de revenir. Je n’ai pas l’impression

d’être trop mélancolique en l’écrivant.

Je suis d’un monde aux prises avec une difficulté

de retour, après avoir engendré de l’insoutenable.

Je me dis qu’un début de retour par détour

est de se pencher sur les dessins du sol.

J’entends Nina Simone chanter-crier Mississippi Goddamn,

jetant sa tête en arrière, ses mains sans relâche

engendrent leur rythme menaçant au piano

I’m going home now, going home now,

going hooome now.

Bronwyn Louw

Inédit à paraître in Pensée de verger

Par terre le printemps vient se mélanger à l’hiver

au ras du sol des fleurs aux cœurs jaunes

comme des œufs. Et chaque brin d’herbe

chaque détail de mousse – même les feuilles

brunes les tiges jaunies – recouverts d’une

gravure fuyante de givre, marqués ou

peut-être même morts de la persistance

d’un froid qui n’est jamais vraiment venu

mais qui ne part pas non plus.

Poussent dans l’incertitude entre saisons incertaines

quantité de plantes d’un sol richement recouvert.

Cette richesse rompt avec mes habitudes.

Là où je vis le jardin était du béton il y a peu.

Chaque fois que le vert y pousse, qu’y vient

une taupe, ou des vers de terre, on s’exclame

comme du premier pas d’un enfant,

ou d’un convalescent de très longue date.

On pousse des cris heureux quand on voit revenir

même en procession précaire, lentes, les vies du sol.

Ici au verger mi-friche, cette vie n’est pas partie,

ou elle est revenue pour rester il y a assez longtemps

pour exister en splendeur de nombre, d’épaisseur,

aisance de richesse variante qui fait oublier

l’attente dans le presque rien, le maigre espoir

qui vit d’évanouissement en soubresaut, la vie

après la coupure des eaux communicantes.

De toute évidence il y a des choses dont il est

très difficile de revenir. Je n’ai pas l’impression

d’être trop mélancolique en l’écrivant.

Je suis d’un monde aux prises avec une difficulté

de retour, après avoir engendré de l’insoutenable.

Je me dis qu’un début de retour par détour

est de se pencher sur les dessins du sol.

J’entends Nina Simone chanter-crier Mississippi Goddamn,

jetant sa tête en arrière, ses mains sans relâche

engendrent leur rythme menaçant au piano

I’m going home now, going home now,

going hooome now.

Bronwyn Louw

Inédit à paraître in Pensée de verger

PABLO NERUDA

Je ne suis pas seul dans la nuit

Je suis peuple, innombrable,

J ai dans ma voix la force pure

Qu'il faut pour franchir le silence

Et germer parmi les ténèbres.

Pablo Neruda

Envoi Michel Azama

Je suis peuple, innombrable,

J ai dans ma voix la force pure

Qu'il faut pour franchir le silence

Et germer parmi les ténèbres.

Pablo Neruda

Envoi Michel Azama

CHANTAL DUPUY-DUNIER

Certains hêtres

portent des feuilles écarlates.

Dans leurs nervures,

la même sève que celle

qui irrigue nos veines

et celles des agates.

Leur armure argentée les rend semblables

à de grands poissons verticaux.

La forêt nous habite

en même temps que nous l’habitons.

Transfusion d’air,

l’arbre poumon insuffle son haleine dans ma bouche.

Ma langue devient feuille vibratile.

Chantal Dupuy-Dunier

(Inédit)

portent des feuilles écarlates.

Dans leurs nervures,

la même sève que celle

qui irrigue nos veines

et celles des agates.

Leur armure argentée les rend semblables

à de grands poissons verticaux.

La forêt nous habite

en même temps que nous l’habitons.

Transfusion d’air,

l’arbre poumon insuffle son haleine dans ma bouche.

Ma langue devient feuille vibratile.

Chantal Dupuy-Dunier

(Inédit)

SERGE PEY

Écrire un poème sur la lumière

c’est inlassablement

trouver un synonyme

comme une image

qui se reflète dans un miroir brisé

Nos mains saignent

en ramassant les tessons

des images sur la route

Le silence est fracturé

en mille morceaux et pourtant

on n’entend rien

Le jour où nous avons appris

à faire des nœuds

avec les lacets de nos souliers

nous avons soudain grandi

comme le miroir dénoué

qui nous regarde

Le premier nœud

nous a appris aussi à nouer

le chemin sur lequel on marche

C’est lui qui nous a appris à nouer

La poésie

est un immense synonyme de la vie

qui regarde tous les synonymes de la mort

comme dans un miroir

L’univers est le double

d’un autre univers

que nous ne connaissons pas

comme une paire de chaussure

dont chaque pied

noue la chaussure de l’autre

Ce n’est que plus tard

quand nous n’avons plus de chemin

que nous apprenons

à dénouer nos chaussures

Dénouer une chaussure

est un art supérieur

à celui de les nouer

Nous devenons ainsi

en un instant libres

devant le synonyme unique

de l’univers

qui nous regarde

et à qui rien ne ressemble

Un poème n’est que le synonyme

d’un autre synonyme

dont nous avons sacrifié

les nœuds pour l’empêcher de saigner

Un poème est un garrot

un nœud sur une chaussure

qui ne connaît pas son chemin

L’univers

nous apprend à faire des nœuds

à nos souliers

car lui-même est un soulier

qui vole un de nos pieds

pour en faire un soulier

Tout chemin est fait de souliers

qui se prennent

aussi pour des miroirs

qui parfois défont un à un

tous nos synonymes

Un soulier

est toujours un pied nu

qui cherche infatigablement

son autre pied

Serge Pey

Extrait de Apprentissage des synonymes

***

l’infini

peut être divisé en deux

mais l’acte même de cette division

réalise deux parties

qui ne sont pas infinies

quand on coupe l’infini en deux

il commence par le point qui le divise

en deux morceaux

voici venir

les neiges rouges

voici le chant

des chemises égorgées

ainsi en commençant quelque part

l’infini cesse d’être infini

et crée deux droites

dont le bout est infini

mais dont le départ pour l’une

et l’arrivée pour l’autre sont finis

la division d’une droite

divise aussi le poème

car il s’agit de convaincre ceux

qui ne croient pas

même parmi nous

mais qui remontent les horloges

en fermant les yeux

pour fixer une par une les lettres

du nom de l’horloger

nos vieux morts

ne pèsent jamais l’espérance

car ils savent

qu’elle se retourne

comme une pauvre veste

à la doublure déchirée

les porte-manteaux

ne sont pas des balances

et les poches pèsent plus

que leurs vestes

de carton

pour cette raison

jamais nos morts ne meurent

quand nous décidons

que le rien n’est qu’un instant

et que la joie ne ressemble jamais

à un éclat de rire

Serge Pey

Site

c’est inlassablement

trouver un synonyme

comme une image

qui se reflète dans un miroir brisé

Nos mains saignent

en ramassant les tessons

des images sur la route

Le silence est fracturé

en mille morceaux et pourtant

on n’entend rien

Le jour où nous avons appris

à faire des nœuds

avec les lacets de nos souliers

nous avons soudain grandi

comme le miroir dénoué

qui nous regarde

Le premier nœud

nous a appris aussi à nouer

le chemin sur lequel on marche

C’est lui qui nous a appris à nouer

La poésie

est un immense synonyme de la vie

qui regarde tous les synonymes de la mort

comme dans un miroir

L’univers est le double

d’un autre univers

que nous ne connaissons pas

comme une paire de chaussure

dont chaque pied

noue la chaussure de l’autre

Ce n’est que plus tard

quand nous n’avons plus de chemin

que nous apprenons

à dénouer nos chaussures

Dénouer une chaussure

est un art supérieur

à celui de les nouer

Nous devenons ainsi

en un instant libres

devant le synonyme unique

de l’univers

qui nous regarde

et à qui rien ne ressemble

Un poème n’est que le synonyme

d’un autre synonyme

dont nous avons sacrifié

les nœuds pour l’empêcher de saigner

Un poème est un garrot

un nœud sur une chaussure

qui ne connaît pas son chemin

L’univers

nous apprend à faire des nœuds

à nos souliers

car lui-même est un soulier

qui vole un de nos pieds

pour en faire un soulier

Tout chemin est fait de souliers

qui se prennent

aussi pour des miroirs

qui parfois défont un à un

tous nos synonymes

Un soulier

est toujours un pied nu

qui cherche infatigablement

son autre pied

Serge Pey

Extrait de Apprentissage des synonymes

***

l’infini

peut être divisé en deux

mais l’acte même de cette division

réalise deux parties

qui ne sont pas infinies

quand on coupe l’infini en deux

il commence par le point qui le divise

en deux morceaux

voici venir

les neiges rouges

voici le chant

des chemises égorgées

ainsi en commençant quelque part

l’infini cesse d’être infini

et crée deux droites

dont le bout est infini

mais dont le départ pour l’une

et l’arrivée pour l’autre sont finis

la division d’une droite

divise aussi le poème

car il s’agit de convaincre ceux

qui ne croient pas

même parmi nous

mais qui remontent les horloges

en fermant les yeux

pour fixer une par une les lettres

du nom de l’horloger

nos vieux morts

ne pèsent jamais l’espérance

car ils savent

qu’elle se retourne

comme une pauvre veste

à la doublure déchirée

les porte-manteaux

ne sont pas des balances

et les poches pèsent plus

que leurs vestes

de carton

pour cette raison

jamais nos morts ne meurent

quand nous décidons

que le rien n’est qu’un instant

et que la joie ne ressemble jamais

à un éclat de rire

Serge Pey

Site

GÉRARD CARTIER

Les sens.

Charmer l’œil de couleurs vives délicieux

Bénir la bouche s’enivrer au jardin

Des vents épicés délicieux flatter

De chants l’oreille et au cœur de la nuit

La main la main légère et tout le corps

À la suivre insatiable humide

À l'intérieur de miel et dehors de sueur

Étreignant sans trouver de salut

Convulsivement la chair une sœur

Douce à la bouche à l’œil enivrante

Qui doucement se plaint souple et mobile

Dans chaque pli des épices puissantes

Dont la raison défaille s’épanchant dans la nuit

Et rien ne peut plus nous reprendre l’œil

Obscurci la main tremblante à louer

La forme glorieuse qui nous anéantit

Et tous les sens embarrassés pourtant

Rien qui d’eux ne vienne rien

Qui échappe à ces tyrans d’où naissent

Tous les arts et les chants

***

Voilà... la vie est passée...

Cerisiers dans la croisée et le chant capricieux

Des linottes je suis ce vieillard en costume estival

Chancelant sous son passé rêver sous un nom autre

On peut être heureux de rien et de rien pleurer

Une femme passe dans un miroir mais d’elle

Rien envolée avec le printemps on peut frémir

Enfermé dans sa momie sous la nuit des cintres

Et se regarder souffrir la lumière change

À la vitesse des sentiments et c’est l’hiver

La neige en confetti volette sur les planches

On est seul maison abandonnée les lourds volets

Battent au vent miroir piqué de cendres

Au mur un portrait penche sévère égérie

Les cheveux tirés où nichent les faucheux

Ses yeux seuls semblent vivre tout l’art

Cède devant ce morceau de ténèbres

C’est presque le silence qu’il dure

Poignant jusqu’à ce qu’on meure à son tour

Mais non les voilà tous à sortir du tombeau

Et renaît même au milieu des costumes celle

Qu’on croyait à jamais perdue

Gérard Cartier -

Extrait de Le voyage de Bougainville, L’Amourier, 2015

Charmer l’œil de couleurs vives délicieux

Bénir la bouche s’enivrer au jardin

Des vents épicés délicieux flatter

De chants l’oreille et au cœur de la nuit

La main la main légère et tout le corps

À la suivre insatiable humide

À l'intérieur de miel et dehors de sueur

Étreignant sans trouver de salut

Convulsivement la chair une sœur

Douce à la bouche à l’œil enivrante

Qui doucement se plaint souple et mobile

Dans chaque pli des épices puissantes

Dont la raison défaille s’épanchant dans la nuit

Et rien ne peut plus nous reprendre l’œil

Obscurci la main tremblante à louer

La forme glorieuse qui nous anéantit

Et tous les sens embarrassés pourtant

Rien qui d’eux ne vienne rien

Qui échappe à ces tyrans d’où naissent

Tous les arts et les chants

***

Voilà... la vie est passée...

Cerisiers dans la croisée et le chant capricieux

Des linottes je suis ce vieillard en costume estival

Chancelant sous son passé rêver sous un nom autre

On peut être heureux de rien et de rien pleurer

Une femme passe dans un miroir mais d’elle

Rien envolée avec le printemps on peut frémir

Enfermé dans sa momie sous la nuit des cintres

Et se regarder souffrir la lumière change

À la vitesse des sentiments et c’est l’hiver

La neige en confetti volette sur les planches

On est seul maison abandonnée les lourds volets

Battent au vent miroir piqué de cendres

Au mur un portrait penche sévère égérie

Les cheveux tirés où nichent les faucheux

Ses yeux seuls semblent vivre tout l’art

Cède devant ce morceau de ténèbres

C’est presque le silence qu’il dure

Poignant jusqu’à ce qu’on meure à son tour

Mais non les voilà tous à sortir du tombeau

Et renaît même au milieu des costumes celle

Qu’on croyait à jamais perdue

Gérard Cartier -

Extrait de Le voyage de Bougainville, L’Amourier, 2015

JEAN-MARIE GLEIZE

la flaque n’avait plus de bords

il glissait sur la pente il allait tomber

l’odeur du bois mouillé était de plus en plus forte

Jean-Marie Gleize

Inédit

il glissait sur la pente il allait tomber

l’odeur du bois mouillé était de plus en plus forte

Jean-Marie Gleize

Inédit

CHRISTOPHE LAMIOT

Qu’il fait un frais l’alentour

comme l’annonce d’un bien plus chaud

à venir

promis—plus que promis : de l’été

vient, s’avance

l’alentour, qu’il fait un frais

ralentir

inspirer profondément

écouter : un frais, l’alentour (parlent)—

***

LECTURE EN NORMANDIE ET AU SOLEIL DE LADY CHATTERLEY’S LOVER

Le pas à pas dans les livres

que les mots

tracent

plus jaunes que blanches, feuilles

portez mots

jours ;

pas à pas, partir, à suivre

que les mots

routes

pour passages que ces feuilles

mot par mot

fassent

partir, par pas à pas, vivre

que les mots

feuilles

été, ombrage les feuilles

matins, mots

marches

le pas à pas, trace à trace

dans les mots

livres.

Christophe LAMIOT

Extrait de Sun Bright, Bright (83-84), à paraître.

comme l’annonce d’un bien plus chaud

à venir

promis—plus que promis : de l’été

vient, s’avance

l’alentour, qu’il fait un frais

ralentir

inspirer profondément

écouter : un frais, l’alentour (parlent)—

***

LECTURE EN NORMANDIE ET AU SOLEIL DE LADY CHATTERLEY’S LOVER

Le pas à pas dans les livres

que les mots

tracent

plus jaunes que blanches, feuilles

portez mots

jours ;

pas à pas, partir, à suivre

que les mots

routes

pour passages que ces feuilles

mot par mot

fassent

partir, par pas à pas, vivre

que les mots

feuilles

été, ombrage les feuilles

matins, mots

marches

le pas à pas, trace à trace

dans les mots

livres.

Christophe LAMIOT

Extrait de Sun Bright, Bright (83-84), à paraître.

ANNE TALVAZ

Lorsqu’on doit désormais posséder sa clé propre,

l’insérer dans la serrure et tourner en sachant que personne ne viendra vous recevoir ; qu’on doit lancer une appel et que de son oreille sourde elle entend à peine ;

l’odeur de toujours de la maison vous enveloppe et la lumière du soleil aussi la vieille tante aussi mais quand je la prends dans mes bras elle souffle souffle souffle

***

Le passé est plein d’oiseaux.

Les étourneaux sous la pluie que j’essayai de dessiner.

Les mésanges acrobatiques sur la mangeoire.

La grive musicienne trop jeune qui me suivait en confiance et à qui j’aurais volontiers donné un escargot ou deux. Les goélands beaux, méchants et puants au cri pleurard et poétique. La cigogne microscopique, en incroyable altitude, dont les ailes clignotaient à la lumière du matin.

Les guêpiers confidentiels tournoyant devant leur banc de sable.

La buse avec sa grosse culotte.

Le pic qui se balançait sur une branche de saule pleureur qui manifestement grouillait d’insectes. La crécerelle en saint-esprit dont on souhaitait

qu’elle attrape sa proie tant elle persistait.

Anne Talvaz,

inédit

l’insérer dans la serrure et tourner en sachant que personne ne viendra vous recevoir ; qu’on doit lancer une appel et que de son oreille sourde elle entend à peine ;

l’odeur de toujours de la maison vous enveloppe et la lumière du soleil aussi la vieille tante aussi mais quand je la prends dans mes bras elle souffle souffle souffle

***

Le passé est plein d’oiseaux.

Les étourneaux sous la pluie que j’essayai de dessiner.

Les mésanges acrobatiques sur la mangeoire.

La grive musicienne trop jeune qui me suivait en confiance et à qui j’aurais volontiers donné un escargot ou deux. Les goélands beaux, méchants et puants au cri pleurard et poétique. La cigogne microscopique, en incroyable altitude, dont les ailes clignotaient à la lumière du matin.

Les guêpiers confidentiels tournoyant devant leur banc de sable.

La buse avec sa grosse culotte.

Le pic qui se balançait sur une branche de saule pleureur qui manifestement grouillait d’insectes. La crécerelle en saint-esprit dont on souhaitait

qu’elle attrape sa proie tant elle persistait.

Anne Talvaz,

inédit

JEAN MARIE BARNAUD

On croit qu’on vieillira doucement

qu’on finira sa course

à bout de souffle

Un filet d’eau

qui se perd dans le sable

Mais non

La bête de l’âge

vient d’un bond sur la scène

Jean-Marie Barnaud

Fragments d'un corps incertain Cheyne éditeur, 2009, prix Apollinaire 2010

Envoi Marie Hélène Audier

qu’on finira sa course

à bout de souffle

Un filet d’eau

qui se perd dans le sable

Mais non

La bête de l’âge

vient d’un bond sur la scène

Jean-Marie Barnaud

Fragments d'un corps incertain Cheyne éditeur, 2009, prix Apollinaire 2010

Envoi Marie Hélène Audier

BERNARD POZIER

Après la dévastation

quand craquent crispées les glaces

au seuil du soleil soudain

en dessous du blanc fracas

l’eau revient roucouler dans nos yeux

La débâcle dérive les blocs bruts

l’ultime peau de la neige recule peu à peu

l’herbe novice gagne du terrain

le fleuve ancestral s’élargit à nouveau

la fureur apprivoise la paix

Ours au sortir de l’hibernation

anti-climax du cataclysme

questionner l’existence de la réalité

croire au songe quel qu’il soit

Après le déluge ou l’apocalypse

à connaître désormais mieux la mort

la vie se fait-elle pour autant

plus ou moins importante qu’avant

Avec l’aube au printemps

sur la portée du premier remous

le jour augural rejoue l’aurore de son initial balbutiement

Bernard Pozier,

Post-scriptum, Écrits des Forges, 2011

quand craquent crispées les glaces

au seuil du soleil soudain

en dessous du blanc fracas

l’eau revient roucouler dans nos yeux

La débâcle dérive les blocs bruts

l’ultime peau de la neige recule peu à peu

l’herbe novice gagne du terrain

le fleuve ancestral s’élargit à nouveau

la fureur apprivoise la paix

Ours au sortir de l’hibernation

anti-climax du cataclysme

questionner l’existence de la réalité

croire au songe quel qu’il soit

Après le déluge ou l’apocalypse

à connaître désormais mieux la mort

la vie se fait-elle pour autant

plus ou moins importante qu’avant

Avec l’aube au printemps

sur la portée du premier remous

le jour augural rejoue l’aurore de son initial balbutiement

Bernard Pozier,

Post-scriptum, Écrits des Forges, 2011

TITA REUT

La mort dans l’âme

fait un bruit de saison

Coups sans secousses

Le disque tourne

gratte sur un filament

plus rouillé que la distance

Drôle de timbre

Une passion cardiaque

Tout le matériau fait écho

L’hérésie moucharde son poison

Voici mon déficit

dit le corps

à ce qui ne pense plus

mais réitère

Ni rage ni froissement

Un chose censurante

et comme relâchée

semble une nature

sans l’être

Attendre est le mot d’ordre

Peu à peu

les fils de la toile se retissent

Au centre

nous sommes une lune

qui cherche sa rotation

***

Jardins ouvriers

orée de jardin

Espace d’inachèvement

qui semble une philosophie

Suivant les saisons

la jachère et le plein

Alternance de durées

contraintes dans un espace

***

Parcelles de quotidien

semblent contaminer

la terre de pauvreté

Les simples les rares

ont la couleur du précieux

Les petites faims sont humbles

Tita Reut

Inédits

fait un bruit de saison

Coups sans secousses

Le disque tourne

gratte sur un filament

plus rouillé que la distance

Drôle de timbre

Une passion cardiaque

Tout le matériau fait écho

L’hérésie moucharde son poison

Voici mon déficit

dit le corps

à ce qui ne pense plus

mais réitère

Ni rage ni froissement

Un chose censurante

et comme relâchée

semble une nature

sans l’être

Attendre est le mot d’ordre

Peu à peu

les fils de la toile se retissent

Au centre

nous sommes une lune

qui cherche sa rotation

***

Jardins ouvriers

orée de jardin

Espace d’inachèvement

qui semble une philosophie

Suivant les saisons

la jachère et le plein

Alternance de durées

contraintes dans un espace

***

Parcelles de quotidien

semblent contaminer

la terre de pauvreté

Les simples les rares

ont la couleur du précieux

Les petites faims sont humbles

Tita Reut

Inédits

RENÉ CHAR

Commune présence (extraits)

II

Tu es pressé d'écrire

Comme si tu étais en retard sur la vie

S'il en est ainsi fais cortège à tes sources

Hâte-toi

Hâte-toi de transmettre

Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance

Effectivement tu es en retard sur la vie

La vie inexprimable

La seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir

Celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses

Dont tu obtiens péniblement de-ci de-là quelques fragments

décharnés

Au bout de combats sans merci

Hors d'elle tout n'est qu'agonie soumise fin grossière

Si tu rencontres la mort durant ton labeur

Reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride

En t'inclinant

Si tu veux rire

Offre ta soumission

Jamais tes armes

Tu as été créé pour des moments peu communs

Modifie-toi disparais sans regret

Au gré de la rigueur suave

Quartier suivant quartier la liquidation du monde se poursuit

Sans interruption

Sans égarement

Essaime la poussière

Nul ne décèlera votre union.

René Char

In Commune présence - Éditions Gallimard / Collection Poésie

***

Le nu perdu

Porteront rameaux ceux dont l’endurance sait user la nuit noueuse qui précède et suit l’éclair. Leur parole reçoit existence du fruit intermittent qui la propage en se dilacérant. Ils sont les fils incestueux de l’entaille et du signe, qui élevèrent aux margelles le cercle en fleurs de la jarre du ralliement. La rage des cents les maintient encore dévêtus. Contre eux vole un duvet de nuit noire.

René Char

Retour amont, 1971, Gallimard

Envoi Corinne Leenhardt

II

Tu es pressé d'écrire

Comme si tu étais en retard sur la vie

S'il en est ainsi fais cortège à tes sources

Hâte-toi

Hâte-toi de transmettre

Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance

Effectivement tu es en retard sur la vie

La vie inexprimable

La seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir

Celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses

Dont tu obtiens péniblement de-ci de-là quelques fragments

décharnés

Au bout de combats sans merci

Hors d'elle tout n'est qu'agonie soumise fin grossière

Si tu rencontres la mort durant ton labeur

Reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride

En t'inclinant

Si tu veux rire

Offre ta soumission

Jamais tes armes

Tu as été créé pour des moments peu communs

Modifie-toi disparais sans regret

Au gré de la rigueur suave

Quartier suivant quartier la liquidation du monde se poursuit

Sans interruption

Sans égarement

Essaime la poussière

Nul ne décèlera votre union.

René Char

In Commune présence - Éditions Gallimard / Collection Poésie

***

Le nu perdu

Porteront rameaux ceux dont l’endurance sait user la nuit noueuse qui précède et suit l’éclair. Leur parole reçoit existence du fruit intermittent qui la propage en se dilacérant. Ils sont les fils incestueux de l’entaille et du signe, qui élevèrent aux margelles le cercle en fleurs de la jarre du ralliement. La rage des cents les maintient encore dévêtus. Contre eux vole un duvet de nuit noire.

René Char

Retour amont, 1971, Gallimard

Envoi Corinne Leenhardt

PATRICIA CASTEX

De

l'inconnu partout,

dans tous les noms que l'on se donne,

ou

que l'on prête

aux choses qui nous regardent.

On

fait naufrage dans la beauté du verbe,

à

lire le reflet du sens

comme une carte du monde.

(...)

S’il

convient maintenant d’ouvrir les yeux,

ce

sera comme on remonte du fond d’un lac,

brasses

lentes de la pensée,

vers

la surface enfin

où nous attend d’une seule vue

l’étrangeté

des commencements.

°°°

Sur

la table,

les choses simples restent pour la nuit.

Le

bol et le pot ont leur éternité,

une

bonté peut-être de repères,

pour les errants que nous sommes.

(...)

À peine avons-nous bâti pour demain, laissé quelques pierres se resserrer autour du feu. Nous allons dans la lumière poignante et le vent qui tourne. Qu'aurons-nous mis au monde d'autres que nous

Patricia Castex

In Chemin d’éveil éditions le Cheyne

envoi L’Antre lieu

(...)

S’il

convient maintenant d’ouvrir les yeux,

ce

sera comme on remonte du fond d’un lac,

brasses

lentes de la pensée,

vers

la surface enfin

où nous attend d’une seule vue

l’étrangeté

des commencements.

°°°

Sur

la table,

les choses simples restent pour la nuit.

Le

bol et le pot ont leur éternité,

une

bonté peut-être de repères,

pour les errants que nous sommes.

(...)

À peine avons-nous bâti pour demain, laissé quelques pierres se resserrer autour du feu. Nous allons dans la lumière poignante et le vent qui tourne. Qu'aurons-nous mis au monde d'autres que nous

Patricia Castex

In Chemin d’éveil éditions le Cheyne

envoi L’Antre lieu

HÉLÈNE DORION

Aurons-nous le temps d'aller très loin

de traverser les carrefours, les mers, les nuages

d'habiter ce monde qui va parmi nos pas

d'un infini secret à l'autre, pourrons-nous écouter

le remuement des corps à travers le sable;

aurons-nous le temps

de tout nous dire et d'arrêter d'être effrayés

par nos tendresses, nos chutes communes;

pourrons-nous tout écrire

d'un passage du vent sur nos visages

ces murmures de l'univers, ces éclats d'immensité;

aurons-nous le temps de trouver

un mètre carré de terre et d'y vivre

ce qui nous échappe;

je ne sais pas encore.

Hélène DORION,

extrait de Un Visage appuyé contre le monde, coéd. Le Noroît / Le Dé bleu, 1990

Envoi Jacques Fournier

de traverser les carrefours, les mers, les nuages

d'habiter ce monde qui va parmi nos pas

d'un infini secret à l'autre, pourrons-nous écouter

le remuement des corps à travers le sable;

aurons-nous le temps

de tout nous dire et d'arrêter d'être effrayés

par nos tendresses, nos chutes communes;

pourrons-nous tout écrire

d'un passage du vent sur nos visages

ces murmures de l'univers, ces éclats d'immensité;

aurons-nous le temps de trouver

un mètre carré de terre et d'y vivre

ce qui nous échappe;

je ne sais pas encore.

Hélène DORION,

extrait de Un Visage appuyé contre le monde, coéd. Le Noroît / Le Dé bleu, 1990

Envoi Jacques Fournier

RAINER MARIA RILKE

Note XVI

Que ce soit le chant d’une lampe ou la voix de la tempête, que ce soit le souffle du soir ou le gémissement de la mer, qui t’environne — toujours veille derrière toi une ample mélodie, tissée de mille voix, dans laquelle ton solo n’a sa place que de temps à autre. Savoir à quel moment c’est à toi d’attaquer, voilà le secret de ta solitude: tout comme l’art du vrai commerce c’est: de la hauteur des mots se laisser choir dans la mélodie une et commune.

Rainer Maria Rilke

Extrait de Notes sur la mélodie des choses

traduction Bernard Pautrat, édition Allia, 2008

envoi Françoise Ascal

Que ce soit le chant d’une lampe ou la voix de la tempête, que ce soit le souffle du soir ou le gémissement de la mer, qui t’environne — toujours veille derrière toi une ample mélodie, tissée de mille voix, dans laquelle ton solo n’a sa place que de temps à autre. Savoir à quel moment c’est à toi d’attaquer, voilà le secret de ta solitude: tout comme l’art du vrai commerce c’est: de la hauteur des mots se laisser choir dans la mélodie une et commune.

Rainer Maria Rilke

Extrait de Notes sur la mélodie des choses

traduction Bernard Pautrat, édition Allia, 2008

envoi Françoise Ascal

FRANÇOISE ASCAL

Ce que nos bouches murmurent

dans l’obscur

ce que nos yeux entrevoient

dans la lumière

dites-le nous

hiéroglyphes

issus du songe

traduisez

notre effroi

notre espoir

sur la pierre l’écorce le sable

faites croître

une fleur de sens

Françoise Ascal

Entre Chair et Terre

Editions Le Réalgar, 2017.

dans l’obscur

ce que nos yeux entrevoient

dans la lumière

dites-le nous

hiéroglyphes

issus du songe

traduisez

notre effroi

notre espoir

sur la pierre l’écorce le sable

faites croître

une fleur de sens

Françoise Ascal

Entre Chair et Terre

Editions Le Réalgar, 2017.

ANTOINE EMAZ

Poème-lettre

on est allé jusqu’à ne plus savoir comment plus loin un mur indéfiniment un jour on ira plus loin d’ici là le temps comme pauvre et la force prise dans l’attente tendue sans bouger on reste en face à la longue ça devrait déplacer le pays ou bien jusqu’à ne plus tenir n’être plus tenu un matin il y aura une mémoire d’eau une vaste pluie devant rien d’autre on viendra au jour avec seulement dedans le temps ou l’air on sera devenu assez léger pour passer

Antoine Emaz

In Caisse claire, Poèmes 1990-1997, Éditions Points, 2007

envoi l'Antre lieu

on est allé jusqu’à ne plus savoir comment plus loin un mur indéfiniment un jour on ira plus loin d’ici là le temps comme pauvre et la force prise dans l’attente tendue sans bouger on reste en face à la longue ça devrait déplacer le pays ou bien jusqu’à ne plus tenir n’être plus tenu un matin il y aura une mémoire d’eau une vaste pluie devant rien d’autre on viendra au jour avec seulement dedans le temps ou l’air on sera devenu assez léger pour passer

Antoine Emaz

In Caisse claire, Poèmes 1990-1997, Éditions Points, 2007

envoi l'Antre lieu

HÉLÈNE SANGUINETTI

CHANT DE VIEIL-AMOUR ENRUBANNÉ

(extrait)

6│

Ne pas mourir

ne, Veut, pas, mourir

mourir mais vif

ainsi courir se dérater

du couru Et transpire tombe

au pied d’un arbre marronnier

en fleurs de sa vie,

7│

STOP. Veux sortir

frémir couiner gogoter

dulciner passer les bras

plaquer le très grand frisé

hop la montagne

de l’autre côté

embarquer sur ton derrière

oiseau, à califourchon,

planter mes griffes, ah,

ne, pas, tomber,

Merci à Hospitalité légendaire

du conte, à

Hospitalité légendaire des

plumés chanteurs, à

Hospitalité légendaire de la

promenade au ciel,

allons !

8│

Dieux de toute la nature

faites que :

pupilles

rougissent

bleuissent

verdoient

à la fois

Hélène Sanguinetti

Domaine des englués suivi de Six réponses à Jean-Baptiste Para,

La Lettre volée, 2017

(extrait)

6│

Ne pas mourir

ne, Veut, pas, mourir

mourir mais vif

ainsi courir se dérater

du couru Et transpire tombe

au pied d’un arbre marronnier

en fleurs de sa vie,

7│

STOP. Veux sortir

frémir couiner gogoter

dulciner passer les bras

plaquer le très grand frisé

hop la montagne

de l’autre côté

embarquer sur ton derrière

oiseau, à califourchon,

planter mes griffes, ah,

ne, pas, tomber,

Merci à Hospitalité légendaire

du conte, à

Hospitalité légendaire des

plumés chanteurs, à

Hospitalité légendaire de la

promenade au ciel,

allons !

8│

Dieux de toute la nature

faites que :

pupilles

rougissent

bleuissent

verdoient

à la fois

Hélène Sanguinetti

Domaine des englués suivi de Six réponses à Jean-Baptiste Para,

La Lettre volée, 2017

PATRICK QUILLIER

WING KARDJO ENTRE GARUT ET JAPON

Je suis Wing Kardjo. Je meurs au Japon

Le 19 mars 2002, moi qui

Suis né le 23 avril mille neuf

Cent trente sept dans la bonne ville de

Garut, au cœur de la Province de

Java occidental (Indonésie).

Mais entre ces lieux et entre ces dates

Il s’est passé pour moi beaucoup de choses :

Amours, événements, péripéties,

Études, lectures, méditations,

Rencontres, controverses, discussions,

Et toutes les espèces d’aventures,

Les unes (la plupart), si minuscules,

Les autres (quelques-unes), formidables,

Et ainsi de suite comme dans la

Vie de tout un chacun.

Et même si,

Comme le dit Alberto Caeiro,

Entre ces lieux, entre ces dates, tous

Les jours furent à moi, je vous le jure :

Tous les jours furent aussi, autour de

Moi, à toutes celles et à tous ceux

Que j’aimais, et à travers eux, au monde

Entier. Mais vous savez tous ce que c’est.

Je vous redirai aujourd’hui le flux

D’images qui, dans les tout derniers jours,

M’envahissaient avant mon agonie.

Des doigts, des doigts si beaux, si décharnés,

Qu’on aurait dit des modèles de doigts

Platoniciens, si l’on avait envie

D’ajouter foi au beau récit de la

Caverne, donc en un mot comme en cent

Des doigts en soi, pareils à des racines

Que je voyais fouiller sans fin la terre,

Toujours plus loin, toujours plus loin, au cœur

Du noir… Parfois, ces doigts, je les voyais

Qui écrivaient des mots vraiment tranchants,

Bien plus tranchants qu’un couteau affuté

Quand il pénètre et déchire le corps.

C’était alors un long écoulement

De rêve au long des artères, des veines,

Jusqu’au moindre des vaisseaux capillaires.

Je le voyais, ce rêve récurrent,

Bondir comme une vague déferlante,

S’écraser sur ma rive imaginaire,

Repartir vers la haute mer de mes

Aspirations, puis se précipiter,

Horde d’écume et de fracas, amas

Mobile d’une masse menaçante,

Vers la grève, afin d’avaler la terre.

Parfois, j’aimais dans ces lames labiles

Leur colère dépourvue de pitié.

Je me disais que là était la force

Qui consentait un peu que nous vivions

Mais qui tôt ou tard nous engloutissait

Irrémédiable, lame sans retour.

Sans doute avez-vous deviné pourquoi

Ici je vous redis ces obsessions :

Elles ont traversé la nuit des temps,

De génération en génération,

Mais nous manquons parfois à la leçon

D’humilité mêlée de force qu’elles

N’ont eu de cesse de nous délivrer.

Voilà, dans ce flux et reflux je suis

Mort. Ce même flux et reflux où j’ai

Vécu. Et nous partageons vous et moi

Cet héroïsme de tous les instants.

Je ne veux surtout pas en rester là

Avec vous. Entre héros des moments

De tous les jours et de toutes les nuits,

Nous nous devons de partager ce qui

Nous a marqués au sceau du mémorable.

Par exemple mes heures à Paris

Où, dans un café place Saint-Michel,

Je venais m’asseoir n’ayant rien d’autre à

Faire que regarder autour de moi

Les gens bavarder avec ou sans hargne,

Les couples s’embrasser dans un sourire,

L’essaim des employés tourbillonner.

Je pensais alors à ces vers puissants

Que toute une pléthore de poètes

Futuristes, sans doute fécondés

Par le cher Walt Whitman, ont dédié

À la foule moderne dans les villes,

Cette si merveilleuse faune des

Bas-fonds de la vie dont parla un jour,

Cyclothymique, Álvaro de Campos.

Alors je me mettais à composer

Des vers méticuleusement écrits

Mais creux car ils étaient inattentifs

Aux misères humaines comme à celles

De tout le vivant dans le monde entier.

J’étais semblable à Pablo Neruda

Dans ses premiers recueils inféodés

Aux carcans de la subjectivité.

Ailleurs, un peu partout, se poursuivaient

Les guerres, nuit, matin et soir, sans trêve,

D’autres humains continuaient leur lutte

Pour améliorer leur condition,

Pour affirmer avec force et fierté

La singularité de leur culture

Menacée par la terrible avancée

D’une irrémédiable uniformité.

Comprenez-moi bien : je ne prêche pas

Pour défendre ici les identités

Meurtrières ni contre les valeurs

Proclamées par quelques déclarations

Universelles. Je dis simplement

Qu’à l’époque, à Paris, dans ce café

Place Saint-Michel, j’étais éloigné

Des combats communs de l’humanité

Tout en communiant avec mes semblables,

Sacrée contradiction pour un poète !

Mon univers se réduisait à ça :

Une cour sans soleil, sans douleur grande,

Sans rien qui puisse causer de l’envie,

Du soupçon, de la jalousie. Mon lot,

Je l’acceptais en tentant d’être sage,

Me comblant de mots, mon seul héritage,

Ne demandant rien, ne protestant pas,

Comme un enfant mais aussi comme un homme

Se souvenant d’avoir lu dans l’extase

Les maximes de paix, d’ataraxie,

Du subtil médecin Ricardo Reis.

Et puis peu à peu l’hiver harcelait,

Souffle venant du nord telle une pointe

De douleur, cet homme désemparé,

Tiraillé entre sa vie quotidienne

De poète quelque peu désœuvré

Et son amour fou de l’humanité.

L’hiver faisait monter du sol gelé

Un immense message de détresse,

Un appel général à l’amitié,

Alors, dans la conscience solitaire,

S’allumait tant bien que mal la chandelle

De la sollicitude universelle,

Et un je-ne-sais-quoi comme de l’âme

Se sentait submergé par le besoin

De questionner. Et je sentais fort bien

Que ce rien d’âme était en tout le monde,

Pas seulement en moi. En vous aussi

Par conséquent, qui m’écoutez, sincères.

Il faut que je vous dise sans ambages

Que j’ai parfois dessiné mon portrait

En poète maudit, et je vous dois

De vous expliquer pour quelle raison.

C’est qu’un maudit n’est pas ce que l’on croit.

Inutile de le guetter aux portes,

Aux fenêtres, dans la lumière de

La lampe. Il n’est là véritablement

Que lorsque les petits sont endormis,

Enfin perdus dans le rêve serein

Que leur offre l’amour qui les entoure.

C’est qu’il est parti errer au hasard,

Les yeux dans les étoiles, dans la lune,

Dans les nuages que le vent transforme.

Il toussote, il est sans repos, il pense

Aux mille liens qui l’attachent au monde,

Lui qui sait qu’ailleurs est la vraie vie.

Écoutez ses pensées et apprenez

Que son rêve idéal, depuis longtemps,

Récuse l’enfer doux des servitudes

Consenties, jour après jour, nuit après

Nuit. La nuit, parlons-en, justement !

Amère, une vision lui alourdit

Les paupières, parce que dans sa nuit,

Même s’il va aussi vers sa lumière,

Un rideau d’ombre plus que sombre voile

Les yeux, nombreux, qui regardent depuis

Demain. Certes, me direz-vous, voilà

Le lot commun que les temps nous assignent.

Certes, me direz-vous, il faut lutter,

C’est cela qui compte, pour l’existence,

L’existence dûment dotée du sens

Des responsabilités. Vous avez

Peut-être raison, mais pour lui, poète

Maudit, ce sens que l’on invoque pour

Mieux courber l’échine l’insupporte :

Il le trouve lourd, lesté des semelles

De plomb qu’ont toutes les copies conformes

Qui ne pensent qu’à saisir à deux mains

L’ensemble des obligations concrètes.

Lui, il aspire à la désinvolture

Du vent qui vient souffler là où il veut.

C’est ainsi que fidèle à l’horizon

Oblique que lui trace le soleil,

Il va-et-vient, vilipendant partout

L’insupportable pesanteur du monde

Tel qu’il lui apparaît. Et malgré tout

Il ramène aux petits quelque pitance,

Que l’assiette tendue ne soit pas vide.

Ce poète est semblable au vagabond

Des cités anonymes, ce pauvre homme

Si répandu et pourtant invisible,

Tremblant de désarroi dans l’existence

Précaire où tout ressemble trop au jour

Quand il décroît très vite sous le vent

Mauvais qui souffle fort en appelant

De ses âpres rafales la nuit noire.

Vous devinez sa déception, peut-être,

Celle d’un homme qui voit tout le monde

Se noyer dans des torrents de formules :

Gabegie, corruption, prostitution,

Dette publique, déficit public,

Chômage, inflation… Perplexité sans

Issue. Et en effet, il dit : « Loin de

Moi tout cela, que m’importe la vie

Qui n’est qu’un pari. Il faut en finir ! »

Alors, comme dans un conte, il évoque

Un nouvel ordre, un ordre solidaire.

Mais dans cet ordre aussi il ne possède

Encore et toujours que l’univers des

Mots, signes et symboles impuissants.

Ah, quelle rage immense le saisit,

À bien comprendre que, dans sa dérive,

Il ne fait rien de plus que tous ces autres

Qui suivent sans broncher apparemment

L’engrenage inflexible qui les broie.

Quelle rage, mais aussi quel amour

Renouvelé pour les déshérités,

Ces héros des moments de tous les jours

Et de toutes les nuits. Pendant ce temps,

Sans discontinuer depuis Platon,

À coups de ratiocinations variant

Selon les idées dominantes de

Chaque époque, l’on argumente pour

Chasser de la République Idéale

Le poète. Dangereux, le poète

Qui ensorcelle les cavernes de

Vertige, qui jette un charme insolent

À toutes les grottes secrètes de

L’esprit. Oh oui, dangereux, ce maudit

Qui s’occupe de la plante fragile

Aux incalculables vertus, qu’on nomme

L’âme. L’ordre des logiques binaires,

C’est du plomb que vient vite altérer

L’albe alchimie chimérique du chant.

Nous devons tous nous sentir les victimes

Sacrificielles de cette beauté

Irréelle et vaine, dont tout poète

Maudit a versé partout le poison

Chatoyant. Et cela, sans oublier

Qu’en même temps il faut nous acquitter

De tous nos devoirs humains. La nuit ronfle,

Les petits ont fermé les yeux, on parle

Dans un sommeil dont on entend sans cesse

Le ressac, écume, fracas, amas

Mobile d’un embrun bouleversant.

La fleur de beauté que nous cultivons

Dans le souffle du vent vient se mourir.

Nous rentrons. Nous venons toquer à la

Vitre comme un reflet échoué sur

Les récifs. Pitié, ah, pitié pour nous !

Dans le dense brouillard qui vous saisit,

Vous les vivants, à m’écouter ainsi,

Je voudrais bien vous adresser, bonheur

Léger, ce mot de Pessoa : « C’est l’heure ! »

Patrick Quillier

Inédit, fait partie d'un des quatre volumes prévus d'une Épopée des épopées, dont le premier volume Voix éclatées (de 14 à 18), Éditions Fédérop 2018 a obtenu le prix Kowalski 2018.

Je suis Wing Kardjo. Je meurs au Japon

Le 19 mars 2002, moi qui

Suis né le 23 avril mille neuf

Cent trente sept dans la bonne ville de

Garut, au cœur de la Province de

Java occidental (Indonésie).

Mais entre ces lieux et entre ces dates

Il s’est passé pour moi beaucoup de choses :

Amours, événements, péripéties,

Études, lectures, méditations,

Rencontres, controverses, discussions,

Et toutes les espèces d’aventures,

Les unes (la plupart), si minuscules,

Les autres (quelques-unes), formidables,

Et ainsi de suite comme dans la

Vie de tout un chacun.

Et même si,

Comme le dit Alberto Caeiro,

Entre ces lieux, entre ces dates, tous

Les jours furent à moi, je vous le jure :

Tous les jours furent aussi, autour de

Moi, à toutes celles et à tous ceux

Que j’aimais, et à travers eux, au monde

Entier. Mais vous savez tous ce que c’est.

Je vous redirai aujourd’hui le flux

D’images qui, dans les tout derniers jours,

M’envahissaient avant mon agonie.

Des doigts, des doigts si beaux, si décharnés,

Qu’on aurait dit des modèles de doigts

Platoniciens, si l’on avait envie

D’ajouter foi au beau récit de la

Caverne, donc en un mot comme en cent

Des doigts en soi, pareils à des racines

Que je voyais fouiller sans fin la terre,

Toujours plus loin, toujours plus loin, au cœur

Du noir… Parfois, ces doigts, je les voyais

Qui écrivaient des mots vraiment tranchants,

Bien plus tranchants qu’un couteau affuté

Quand il pénètre et déchire le corps.

C’était alors un long écoulement

De rêve au long des artères, des veines,

Jusqu’au moindre des vaisseaux capillaires.

Je le voyais, ce rêve récurrent,

Bondir comme une vague déferlante,

S’écraser sur ma rive imaginaire,

Repartir vers la haute mer de mes

Aspirations, puis se précipiter,

Horde d’écume et de fracas, amas

Mobile d’une masse menaçante,

Vers la grève, afin d’avaler la terre.

Parfois, j’aimais dans ces lames labiles

Leur colère dépourvue de pitié.

Je me disais que là était la force

Qui consentait un peu que nous vivions

Mais qui tôt ou tard nous engloutissait

Irrémédiable, lame sans retour.

Sans doute avez-vous deviné pourquoi

Ici je vous redis ces obsessions :

Elles ont traversé la nuit des temps,

De génération en génération,

Mais nous manquons parfois à la leçon

D’humilité mêlée de force qu’elles

N’ont eu de cesse de nous délivrer.

Voilà, dans ce flux et reflux je suis

Mort. Ce même flux et reflux où j’ai

Vécu. Et nous partageons vous et moi

Cet héroïsme de tous les instants.

Je ne veux surtout pas en rester là

Avec vous. Entre héros des moments

De tous les jours et de toutes les nuits,

Nous nous devons de partager ce qui

Nous a marqués au sceau du mémorable.

Par exemple mes heures à Paris

Où, dans un café place Saint-Michel,

Je venais m’asseoir n’ayant rien d’autre à

Faire que regarder autour de moi

Les gens bavarder avec ou sans hargne,

Les couples s’embrasser dans un sourire,

L’essaim des employés tourbillonner.

Je pensais alors à ces vers puissants

Que toute une pléthore de poètes

Futuristes, sans doute fécondés

Par le cher Walt Whitman, ont dédié

À la foule moderne dans les villes,

Cette si merveilleuse faune des

Bas-fonds de la vie dont parla un jour,

Cyclothymique, Álvaro de Campos.

Alors je me mettais à composer

Des vers méticuleusement écrits

Mais creux car ils étaient inattentifs

Aux misères humaines comme à celles

De tout le vivant dans le monde entier.

J’étais semblable à Pablo Neruda

Dans ses premiers recueils inféodés

Aux carcans de la subjectivité.

Ailleurs, un peu partout, se poursuivaient

Les guerres, nuit, matin et soir, sans trêve,

D’autres humains continuaient leur lutte

Pour améliorer leur condition,

Pour affirmer avec force et fierté

La singularité de leur culture

Menacée par la terrible avancée

D’une irrémédiable uniformité.

Comprenez-moi bien : je ne prêche pas

Pour défendre ici les identités

Meurtrières ni contre les valeurs

Proclamées par quelques déclarations

Universelles. Je dis simplement

Qu’à l’époque, à Paris, dans ce café

Place Saint-Michel, j’étais éloigné

Des combats communs de l’humanité

Tout en communiant avec mes semblables,

Sacrée contradiction pour un poète !

Mon univers se réduisait à ça :

Une cour sans soleil, sans douleur grande,

Sans rien qui puisse causer de l’envie,

Du soupçon, de la jalousie. Mon lot,

Je l’acceptais en tentant d’être sage,

Me comblant de mots, mon seul héritage,

Ne demandant rien, ne protestant pas,

Comme un enfant mais aussi comme un homme

Se souvenant d’avoir lu dans l’extase

Les maximes de paix, d’ataraxie,

Du subtil médecin Ricardo Reis.

Et puis peu à peu l’hiver harcelait,

Souffle venant du nord telle une pointe

De douleur, cet homme désemparé,

Tiraillé entre sa vie quotidienne

De poète quelque peu désœuvré

Et son amour fou de l’humanité.

L’hiver faisait monter du sol gelé

Un immense message de détresse,

Un appel général à l’amitié,

Alors, dans la conscience solitaire,

S’allumait tant bien que mal la chandelle

De la sollicitude universelle,

Et un je-ne-sais-quoi comme de l’âme

Se sentait submergé par le besoin

De questionner. Et je sentais fort bien

Que ce rien d’âme était en tout le monde,

Pas seulement en moi. En vous aussi

Par conséquent, qui m’écoutez, sincères.

Il faut que je vous dise sans ambages

Que j’ai parfois dessiné mon portrait

En poète maudit, et je vous dois

De vous expliquer pour quelle raison.

C’est qu’un maudit n’est pas ce que l’on croit.

Inutile de le guetter aux portes,

Aux fenêtres, dans la lumière de

La lampe. Il n’est là véritablement

Que lorsque les petits sont endormis,

Enfin perdus dans le rêve serein

Que leur offre l’amour qui les entoure.

C’est qu’il est parti errer au hasard,

Les yeux dans les étoiles, dans la lune,

Dans les nuages que le vent transforme.

Il toussote, il est sans repos, il pense

Aux mille liens qui l’attachent au monde,

Lui qui sait qu’ailleurs est la vraie vie.

Écoutez ses pensées et apprenez

Que son rêve idéal, depuis longtemps,

Récuse l’enfer doux des servitudes

Consenties, jour après jour, nuit après

Nuit. La nuit, parlons-en, justement !

Amère, une vision lui alourdit

Les paupières, parce que dans sa nuit,

Même s’il va aussi vers sa lumière,

Un rideau d’ombre plus que sombre voile

Les yeux, nombreux, qui regardent depuis

Demain. Certes, me direz-vous, voilà

Le lot commun que les temps nous assignent.

Certes, me direz-vous, il faut lutter,

C’est cela qui compte, pour l’existence,

L’existence dûment dotée du sens

Des responsabilités. Vous avez

Peut-être raison, mais pour lui, poète

Maudit, ce sens que l’on invoque pour

Mieux courber l’échine l’insupporte :

Il le trouve lourd, lesté des semelles

De plomb qu’ont toutes les copies conformes

Qui ne pensent qu’à saisir à deux mains

L’ensemble des obligations concrètes.

Lui, il aspire à la désinvolture

Du vent qui vient souffler là où il veut.

C’est ainsi que fidèle à l’horizon

Oblique que lui trace le soleil,

Il va-et-vient, vilipendant partout

L’insupportable pesanteur du monde

Tel qu’il lui apparaît. Et malgré tout

Il ramène aux petits quelque pitance,

Que l’assiette tendue ne soit pas vide.

Ce poète est semblable au vagabond

Des cités anonymes, ce pauvre homme

Si répandu et pourtant invisible,

Tremblant de désarroi dans l’existence

Précaire où tout ressemble trop au jour

Quand il décroît très vite sous le vent

Mauvais qui souffle fort en appelant

De ses âpres rafales la nuit noire.

Vous devinez sa déception, peut-être,

Celle d’un homme qui voit tout le monde

Se noyer dans des torrents de formules :

Gabegie, corruption, prostitution,

Dette publique, déficit public,

Chômage, inflation… Perplexité sans

Issue. Et en effet, il dit : « Loin de

Moi tout cela, que m’importe la vie

Qui n’est qu’un pari. Il faut en finir ! »

Alors, comme dans un conte, il évoque

Un nouvel ordre, un ordre solidaire.

Mais dans cet ordre aussi il ne possède

Encore et toujours que l’univers des

Mots, signes et symboles impuissants.

Ah, quelle rage immense le saisit,

À bien comprendre que, dans sa dérive,

Il ne fait rien de plus que tous ces autres

Qui suivent sans broncher apparemment

L’engrenage inflexible qui les broie.

Quelle rage, mais aussi quel amour

Renouvelé pour les déshérités,

Ces héros des moments de tous les jours

Et de toutes les nuits. Pendant ce temps,

Sans discontinuer depuis Platon,

À coups de ratiocinations variant

Selon les idées dominantes de

Chaque époque, l’on argumente pour

Chasser de la République Idéale

Le poète. Dangereux, le poète

Qui ensorcelle les cavernes de

Vertige, qui jette un charme insolent

À toutes les grottes secrètes de

L’esprit. Oh oui, dangereux, ce maudit

Qui s’occupe de la plante fragile

Aux incalculables vertus, qu’on nomme

L’âme. L’ordre des logiques binaires,

C’est du plomb que vient vite altérer

L’albe alchimie chimérique du chant.

Nous devons tous nous sentir les victimes

Sacrificielles de cette beauté

Irréelle et vaine, dont tout poète

Maudit a versé partout le poison

Chatoyant. Et cela, sans oublier

Qu’en même temps il faut nous acquitter

De tous nos devoirs humains. La nuit ronfle,

Les petits ont fermé les yeux, on parle

Dans un sommeil dont on entend sans cesse

Le ressac, écume, fracas, amas

Mobile d’un embrun bouleversant.

La fleur de beauté que nous cultivons

Dans le souffle du vent vient se mourir.

Nous rentrons. Nous venons toquer à la

Vitre comme un reflet échoué sur

Les récifs. Pitié, ah, pitié pour nous !

Dans le dense brouillard qui vous saisit,

Vous les vivants, à m’écouter ainsi,

Je voudrais bien vous adresser, bonheur

Léger, ce mot de Pessoa : « C’est l’heure ! »

Patrick Quillier

Inédit, fait partie d'un des quatre volumes prévus d'une Épopée des épopées, dont le premier volume Voix éclatées (de 14 à 18), Éditions Fédérop 2018 a obtenu le prix Kowalski 2018.

SUITE DE LA FORÊT DES SIGNES P3

LA FORÊT DES SIGNES SUITE PAGE 3

CLIQUER ICI

CLIQUER ICI